2024年10月13日

横須賀で米海軍の空母ジョージ・ワシントンの配備に抗議する集会

10月4日に神奈川県横須賀市で「米空母母港化抗議!原子力空母ジョージ・ワシントンの配備撤回を求める全国集会」が行われ、800人が参加しました。

さて、横須賀での集会に行くとなると、集会前に軍港めぐりの船に乗船して横須賀基地の現況を点検したくなるところですよね。ということで、初秋のさわやかな日差しと心地よい海風に吹かれて出航することになりました。

普段はグレーに塗られた護衛艦、自衛艦が目立つ自衛隊基地に何やら帆船が停泊していました。

これはインドネシア海軍の練習帆船「ビマスチ」です。士官学校生を乗せて練習航海に来ていました。「ビマスチ」の来日は3度めですが、横須賀への寄港は初めてとのこと。

10月2日に「ビマスチ」の軍楽隊や士官学校生が横須賀市内の公園でパレードを行った際、平日の午前中は人が少ないからということで230人の市職員が観客動員されたことが市議会で問題になっていました。ビジネスチャットでパレードへの観客動員を呼びかけた副市長を、市長が厳重注意したとのことですが、人員削減合理化でどの職場でも仕事がクソ忙しいなかで市民不在のパレードに動員された職員への謝罪はあったのでしょうか。そもそも、市職員の軍隊に関連する行事への動員を不問に付すわけにはいきません。

さて、なんとなく平和でのんびりしたイメージがある帆船ですが、「ビマスチ」は10月5日に出港後、神奈川県沖で海自の護衛艦「むらさめ」とともに「自由で開かれた太平洋の実現」という名目で、戦術運動やPHOTOEX(写真撮影用に隊列を組む訓練)を実施したとのことです。「自由で開かれた」とは、日米の艦船が中国を威嚇するために台湾海峡や南中国海を自由に通行する状況を指します。帆船であっても現役の戦闘艦であることに変わりはありません。下は海上自衛隊のXに投稿されていた写真です。

ちなみに、象徴的な存在として帆船を保有・運用している海軍は少なくないようです。米海軍も1797年に進水したフリゲート「コンスティテューション」を保有しています。この夏にはメキシコ海軍の「クアウテモック」、イタリア海軍の「アメリゴ・ベスプッチ」も横須賀に来ていました。ただし、各国海軍の帆船の来日は多国間での軍事力の共同行動の活発化の象徴的な事例であり、私たちが「平和」と呼ぶものではありません。

「ビマスチ」を過ぎると、右側にちょうど海自の潜水艦が帰投するところでした。

潜水艦隊司令部前で乗員が接舷・上陸の準備をしていました。

空母に随伴する米海軍のイージス艦隊です。

一番上の写真の手前にいるのは「タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦 62 ロバート・スモールズ」

その下の写真は「アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 113 ジョン・フィン」

一番下の写真は左からいずれ「アーレイ・バーク級」で「85 マッキャンベル」「65 ベンフォード」「114 ラルフ・ジョンソン」です。

今日は第7艦隊旗艦の「ブルー・リッジ」の姿は見えませんでした。

アメリカ本土から来た原子力潜水艦が停泊していました。

基地の沖合にある消磁所です。この日は天気が良く、木更津や富津の工場地帯がとても良く見えました。千葉ってこんなに近いの?という感じでした。

吾妻島の貯油施設に民間企業のタンカーが接岸したところでした。

「たいげい」型潜水艦のうち1隻です。

潜水艦には艦番号が書かれていないので、見ただけでは艦名は分かりません。

上は掃海艦「ひらど」、下は掃海艇「ちちじま」です。

「ひらど」は基準排水量690トン、「ちちじま」は590トンでそれほど大きな船ではありませんが、掃海部隊は1945年10月10日の旧海軍の解体後も活動を継続しており、1950年には朝鮮戦争で特別掃海隊として派兵され、1954年に発足した海上自衛隊へとつながっています。掃海隊群はいわば海上自衛隊の保守本流の部隊です。

海洋観測艦「にちなん」です。潜水艦戦に不可欠な海底地形、海流、水温、塩分濃度、地磁気などを調査する艦です。乗員の定数は80人ですが、10人分の女性隊員用の居住区画が設けられています。

左は「むらさめ型」護衛艦の「107 いかづち」、右は「たかなみ」型護衛艦の「111 おおなみ」です。

奥は「いかづち」の「オート・メラーラ76mm砲」、手前は「おおなみ」の「オート・メラーラ127mm砲」です。

「オート・メラーラ」はイタリアの軍需企業です。「76mm砲」はアメリカの沿岸警備隊の以前の警備艇にも装備されており、発射速度は120発/分とのことです。

特務艇「はしだて」です。迎賓が任務であり、130人までの立食パーティーができるそうです。

潜水艦救難艦「404 ちよだ」です。

「むらさめ」型護衛艦のネームシップである「101 むらさめ」です。さきほどの「ビマスチ」と桟橋を挟んで向かい側に停泊していました。この翌日に洋上で合同訓練を行ったことになります。

「もがみ」型護衛艦の「もがみ」「のしろ」です。「あぶくま」型の置き換えとして配備が進められていますが、D=駆逐艦ではなく、F=「フリゲート艦」に分類されています。ステルス性能を意識した艦型が印象的です。

「いずも」です。艦種は「ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)」ですが、事実上の空母としてF-35戦闘機の搭載・運用に向けた改修が進められています。自衛隊は「必要最小限度の実力」であり、攻撃型空母は保有できないというのが日本政府の公式見解です。かつての日本では、安全保障政策をめぐって自民党・独占資本の「専守防衛」と、社会党・労働組合の「非武装中立」という2つの軸で議論が進められていました。現在は平和運動も「専守防衛論」への後退を強いられていますが、「抑止力」「自衛権」は拡大解釈され、やがて軍拡競争へとつながり、戦争の危険を高めます。2022年に立憲民主党の奥野総一郎衆議院議員の質問に対し、岸田首相は「必要最小限度の実力」は「そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有する」と答弁しています。つまり、「国際情勢」をめぐって危機感を煽れば政府は攻撃型空母も、長距離戦略爆撃機、大陸間弾道弾も持てることになってしまいかねません。「空母」については現実にその一歩を踏み出していますし、「スタンドオフミサイル」は弾道ミサイルではなく巡航ミサイルですが、「12式地対艦誘導弾」の能力向上で車両、艦艇、航空機から発射し、射程1000キロメートルを目指すとされています。そして、2025年度の防衛予算の概算要求は8兆5389億円にまで肥大化しています。民衆の戦争体験をもとにした「非武装中立」論の意義を継承し、「ヒロシマの心」をもとに戦争を許さないたたかいを進めることが求められています。私たちは「基地の町」に暮らしていても「黙っていない」横須賀の仲間たちの取り組みにまなぶ必要があります。

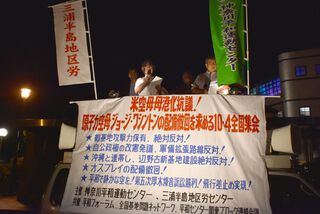

この日の夕方からのヴェルニー公園の集会には800人が参加しました。

まず、神奈川平和運動センターの福田護代表が主催者あいさつに立ちました。「日米の共同訓練キーンソード25では、横須賀、厚木、座間、ノースドックなど県内の米軍基地で実動訓練が行われる。日米軍事一体化第2の基地県で暮らす私たちの生活に深刻な影響を及ぼす」と警鐘を鳴らしていました。

続いて、平和フォーラムの染裕之代表、関東ブロックの中條貴仁代表から連帯あいさつを受けました。

続いて、現地報告として厚木爆同の石郷岡さんが「ジョージ・ワシントンの連絡機としてオスプレイが使用されており、厚木や岩国に心配のタネが増える」、非核市民宣言運動ヨコスカの新倉さんが「アメリカは原子力空母の運用について日本と情報共有しないと通告している。私たちが気がかりな原子炉の情報が公開されないのは問題だ」とそれぞれジョージ・ワシントンの配備阻止のたたかいの強化を呼びかけました。

反核平和の火リレー実行委員会の摺河さんから、10月21日からの取り組みに向けた力強い決意表明がありました。

空母母港化に抗議、ジョージ・ワシントン配備反対のシュプレヒコール

市内へのデモ行進に出発しました。

横須賀基地のメインゲート前でシュプレヒコルを繰り返しました

集会・デモに三浦半島地区教組の仲間たちがたくさん参加していました。若い仲間がとても多かったのが印象的でした。堂々たるシュプレヒコールで、「基地の町」の平和運動で鍛えられている仲間の頼もしさを感じました。ともにたたかう陣形を強化しなければなりません。

10月10日に茅ヶ崎海岸に厚木基地所属のMH-60Rシーホークが不時着しました。米軍のシーホークは首都圏で法令違反の低空飛行を繰り返しています。基地と安全な暮らしは両立しないものです。反基地運動の強化、そして若い世代への継承の努力が求められています。

さて、横須賀での集会に行くとなると、集会前に軍港めぐりの船に乗船して横須賀基地の現況を点検したくなるところですよね。ということで、初秋のさわやかな日差しと心地よい海風に吹かれて出航することになりました。

普段はグレーに塗られた護衛艦、自衛艦が目立つ自衛隊基地に何やら帆船が停泊していました。

これはインドネシア海軍の練習帆船「ビマスチ」です。士官学校生を乗せて練習航海に来ていました。「ビマスチ」の来日は3度めですが、横須賀への寄港は初めてとのこと。

10月2日に「ビマスチ」の軍楽隊や士官学校生が横須賀市内の公園でパレードを行った際、平日の午前中は人が少ないからということで230人の市職員が観客動員されたことが市議会で問題になっていました。ビジネスチャットでパレードへの観客動員を呼びかけた副市長を、市長が厳重注意したとのことですが、人員削減合理化でどの職場でも仕事がクソ忙しいなかで市民不在のパレードに動員された職員への謝罪はあったのでしょうか。そもそも、市職員の軍隊に関連する行事への動員を不問に付すわけにはいきません。

さて、なんとなく平和でのんびりしたイメージがある帆船ですが、「ビマスチ」は10月5日に出港後、神奈川県沖で海自の護衛艦「むらさめ」とともに「自由で開かれた太平洋の実現」という名目で、戦術運動やPHOTOEX(写真撮影用に隊列を組む訓練)を実施したとのことです。「自由で開かれた」とは、日米の艦船が中国を威嚇するために台湾海峡や南中国海を自由に通行する状況を指します。帆船であっても現役の戦闘艦であることに変わりはありません。下は海上自衛隊のXに投稿されていた写真です。

ちなみに、象徴的な存在として帆船を保有・運用している海軍は少なくないようです。米海軍も1797年に進水したフリゲート「コンスティテューション」を保有しています。この夏にはメキシコ海軍の「クアウテモック」、イタリア海軍の「アメリゴ・ベスプッチ」も横須賀に来ていました。ただし、各国海軍の帆船の来日は多国間での軍事力の共同行動の活発化の象徴的な事例であり、私たちが「平和」と呼ぶものではありません。

「ビマスチ」を過ぎると、右側にちょうど海自の潜水艦が帰投するところでした。

潜水艦隊司令部前で乗員が接舷・上陸の準備をしていました。

空母に随伴する米海軍のイージス艦隊です。

一番上の写真の手前にいるのは「タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦 62 ロバート・スモールズ」

その下の写真は「アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 113 ジョン・フィン」

一番下の写真は左からいずれ「アーレイ・バーク級」で「85 マッキャンベル」「65 ベンフォード」「114 ラルフ・ジョンソン」です。

今日は第7艦隊旗艦の「ブルー・リッジ」の姿は見えませんでした。

アメリカ本土から来た原子力潜水艦が停泊していました。

基地の沖合にある消磁所です。この日は天気が良く、木更津や富津の工場地帯がとても良く見えました。千葉ってこんなに近いの?という感じでした。

吾妻島の貯油施設に民間企業のタンカーが接岸したところでした。

「たいげい」型潜水艦のうち1隻です。

潜水艦には艦番号が書かれていないので、見ただけでは艦名は分かりません。

上は掃海艦「ひらど」、下は掃海艇「ちちじま」です。

「ひらど」は基準排水量690トン、「ちちじま」は590トンでそれほど大きな船ではありませんが、掃海部隊は1945年10月10日の旧海軍の解体後も活動を継続しており、1950年には朝鮮戦争で特別掃海隊として派兵され、1954年に発足した海上自衛隊へとつながっています。掃海隊群はいわば海上自衛隊の保守本流の部隊です。

海洋観測艦「にちなん」です。潜水艦戦に不可欠な海底地形、海流、水温、塩分濃度、地磁気などを調査する艦です。乗員の定数は80人ですが、10人分の女性隊員用の居住区画が設けられています。

左は「むらさめ型」護衛艦の「107 いかづち」、右は「たかなみ」型護衛艦の「111 おおなみ」です。

奥は「いかづち」の「オート・メラーラ76mm砲」、手前は「おおなみ」の「オート・メラーラ127mm砲」です。

「オート・メラーラ」はイタリアの軍需企業です。「76mm砲」はアメリカの沿岸警備隊の以前の警備艇にも装備されており、発射速度は120発/分とのことです。

特務艇「はしだて」です。迎賓が任務であり、130人までの立食パーティーができるそうです。

潜水艦救難艦「404 ちよだ」です。

「むらさめ」型護衛艦のネームシップである「101 むらさめ」です。さきほどの「ビマスチ」と桟橋を挟んで向かい側に停泊していました。この翌日に洋上で合同訓練を行ったことになります。

「もがみ」型護衛艦の「もがみ」「のしろ」です。「あぶくま」型の置き換えとして配備が進められていますが、D=駆逐艦ではなく、F=「フリゲート艦」に分類されています。ステルス性能を意識した艦型が印象的です。

「いずも」です。艦種は「ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)」ですが、事実上の空母としてF-35戦闘機の搭載・運用に向けた改修が進められています。自衛隊は「必要最小限度の実力」であり、攻撃型空母は保有できないというのが日本政府の公式見解です。かつての日本では、安全保障政策をめぐって自民党・独占資本の「専守防衛」と、社会党・労働組合の「非武装中立」という2つの軸で議論が進められていました。現在は平和運動も「専守防衛論」への後退を強いられていますが、「抑止力」「自衛権」は拡大解釈され、やがて軍拡競争へとつながり、戦争の危険を高めます。2022年に立憲民主党の奥野総一郎衆議院議員の質問に対し、岸田首相は「必要最小限度の実力」は「そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有する」と答弁しています。つまり、「国際情勢」をめぐって危機感を煽れば政府は攻撃型空母も、長距離戦略爆撃機、大陸間弾道弾も持てることになってしまいかねません。「空母」については現実にその一歩を踏み出していますし、「スタンドオフミサイル」は弾道ミサイルではなく巡航ミサイルですが、「12式地対艦誘導弾」の能力向上で車両、艦艇、航空機から発射し、射程1000キロメートルを目指すとされています。そして、2025年度の防衛予算の概算要求は8兆5389億円にまで肥大化しています。民衆の戦争体験をもとにした「非武装中立」論の意義を継承し、「ヒロシマの心」をもとに戦争を許さないたたかいを進めることが求められています。私たちは「基地の町」に暮らしていても「黙っていない」横須賀の仲間たちの取り組みにまなぶ必要があります。

この日の夕方からのヴェルニー公園の集会には800人が参加しました。

まず、神奈川平和運動センターの福田護代表が主催者あいさつに立ちました。「日米の共同訓練キーンソード25では、横須賀、厚木、座間、ノースドックなど県内の米軍基地で実動訓練が行われる。日米軍事一体化第2の基地県で暮らす私たちの生活に深刻な影響を及ぼす」と警鐘を鳴らしていました。

続いて、平和フォーラムの染裕之代表、関東ブロックの中條貴仁代表から連帯あいさつを受けました。

続いて、現地報告として厚木爆同の石郷岡さんが「ジョージ・ワシントンの連絡機としてオスプレイが使用されており、厚木や岩国に心配のタネが増える」、非核市民宣言運動ヨコスカの新倉さんが「アメリカは原子力空母の運用について日本と情報共有しないと通告している。私たちが気がかりな原子炉の情報が公開されないのは問題だ」とそれぞれジョージ・ワシントンの配備阻止のたたかいの強化を呼びかけました。

反核平和の火リレー実行委員会の摺河さんから、10月21日からの取り組みに向けた力強い決意表明がありました。

空母母港化に抗議、ジョージ・ワシントン配備反対のシュプレヒコール

市内へのデモ行進に出発しました。

横須賀基地のメインゲート前でシュプレヒコルを繰り返しました

集会・デモに三浦半島地区教組の仲間たちがたくさん参加していました。若い仲間がとても多かったのが印象的でした。堂々たるシュプレヒコールで、「基地の町」の平和運動で鍛えられている仲間の頼もしさを感じました。ともにたたかう陣形を強化しなければなりません。

10月10日に茅ヶ崎海岸に厚木基地所属のMH-60Rシーホークが不時着しました。米軍のシーホークは首都圏で法令違反の低空飛行を繰り返しています。基地と安全な暮らしは両立しないものです。反基地運動の強化、そして若い世代への継承の努力が求められています。

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。