2025年01月17日

阪神淡路大震災の発生から30年

今日、2025年1月17日で1995年の淡路島北部を震源とする巨大地震によって引き起こされた阪神淡路大震災の発生から30年を迎えます。当時、神戸市民だった事務局は上のテレビ画面を見ていません。

2024/01/17

1年前にこのブログで震災直後の神戸の街の写真を掲載したので、もうここで震災について報告・紹介する必要はないかなと思っていました。

しかし、先日、たまたま出席した小中学校の同学年の同窓会が、30年前の1月17日午前5時46分を神戸港で一緒に迎えた同級生4人がそろう機会になりました。この4人が顔を合わせると、どうしてもあの朝、あの日の話になるのです。

事務局が神戸市民だった頃の友人のLINEグループでも、昨夜は30年前のあの日とそれからを振り返るメッセージが届き続けていました。30年めの1月17日を前に、みんな緊張していたのだと思います。

昨晩、神戸にいる友人から送られてきた東遊園地の写真を無断転載します。

「よりそう」の文字は17日の朝まで灯され続けていたそうです。

震災の街で歌われた「満月の夕べ」です。ソウルフラワーユニオンの曲ですが、今までにいろいろなアーティストによってカバーされています。上は二階堂和美さんのカバーです。やさしいうたごえとピアノの音色に心がゆさぶられます。

HEATWAVEの山口洋さんは、2016年4月24日にノエビアスタジアムでのVISSEL神戸とベガルタ仙台のゲームの前に「満月の夕べ」を演奏しています。被災地から被災地へのエールでした。

長田神社で行われたガガガSPのライブです。立ち上がる力を与えてくれるステキなアレンジです。

あの「満月の夕べ」から30年が経ち、今年の1月17日を境に阪神淡路大震災は「歴史」になるのではないかと感じています。

5年、10年、15年、20年、25年という節目を経て、今日の「震災から30年」はあっても、もう「震災から35年」「40年」はないのではないか、ということです。

今日の昼間に神戸市役所前で行われた「追悼と連帯、そして抗議のための集い」の案内です。今年が最後のとりくみとなります。本当は事務局も震災から30年の1月17日の朝を神戸の友人たちと過ごし、昼は市役所前にかけつけたかったのですが、目先の諸任務のためにそれはかないませんでした。

雇用や労働、住宅をはじめ震災後に被災地で表面化したさまざまな闘争課題も今は日常のたたかいに収れんされています。ひょっとしたら、もう震災そのものを語り合う機会はなくなるのかも知れません。なにせ、いまや神戸市民の半分があの震災を経験していないのだそうです。おそらく、神戸以外の阪神間の自治体でも同じでしょう。あの日とそれ以降の経験を忘れたいと思っている人も多いのかも知れません。

昨日、今日と天皇夫妻に被災地が蹂躙されてクソむかつきましたが、彼らはまさに震災の幕引きに来たのだろうと思います。

震災で犠牲になったのは「4600人」ではなく、6434人です。そして行方不明も3人います。

現職の兵庫県知事が震災の犠牲者数を覚えていなくても、震災はいろいろな形でこれからも人々の心と生活に影を落とし続けるはずです。

今日、公開になった「港に灯がともる」という映画の予告編です。

https://minatomo117.jp/

上が公式サイトです。震災を経験した世代と、経験していない世代のギャップも描かれています。事務局はこの映画に登場する新長田の丸五市場の焼きそば屋さんのおばちゃんに勧められて東京で行われた試写会に行きました。私の大学時代の先輩も製作に関わっています。多くの人に観に行ってほしいので、ここでは感想を書きません。

この映画にも関連しているのですが、震災直後の被災地では多くの労働者が解雇されました。地震そのものは天災ですが、その後の解雇や失業は人災です。雇用の確保と生活の再建が重要なたたかいの課題になり、地区労やユニオンの仲間たちが労働相談や解雇撤回のたたかいに取り組みました。そして、神戸地区労の仲間たちにより翌年5月から被災地メーデーが始められました。

以下は1996年5月1日に「ゆめたちあがれ」をスローガンに開催された第1回被災地メーデーのアピールです。

◎被災地メーデーアピール ゆめ たちあがれ

1886年5月1日。シカゴの労働者が8時間労働制を求めてゼネストに起ち上がりました。それは武装警官の発砲により多くの犠牲者が出る大惨事となりました。これがメーデーの歴史のはじまりです。働くものが人間らしい生活をするための当たり前の要求とたたかいがメーデーの起源です。

地震は30秒、しかしその「余震」はいまなお続いています。震災後1年余りを過ぎた神戸は、人口が10万人減ったまま。未だに「職」につけない人1万人。県外の工場へ強制配転された多くの人。店は再建したけれど、お客が戻らない商店街。仮設住宅での孤独死。転校先でイジメにあう子どもたち。小さな物音で目をさましおびえるお年寄り、幼児。もとの生活にもどれた人ともどれない人との溝は深くなり、あらたな差別さえ生まれています。

すべてを奪われたとき、最後に残ったのは「ひとのやさしさ」だと、私たちは教えられました。「僕は大丈夫だから」と瓦礫の下で最後まで家族を励まし続けて1人で逝った少年。1つのおにぎりをわけあった避難所生活。市外から救援物資を積んで駆けつけてくれた多くの人たち。全国から駆けつけてくれたボランティアたち。そんな優しさに囲まれて、生き残った私たちは今日まで頑張って来れました。

しかし、政府・行政は決してやさしくはありませんでした。復興対策の多くは山を越したと言います。住専処理に税金をつぎ込んでも、私たち1人1人の暮らしの復興には手を貸そうとはしません。基本的人権であるはずの「職」と「住」。それが保障されない国とはいったいなんでしょうか。被災地から本当の「日本」が見えます。

長田・神戸から全国へ、メッセージを送ります。元の生活を、そしていままで以上の生活を1日も早く作り出すため、私たちがもう1歩踏み出してみませんか。これまで無関心だったこと。他人まかせだったことに、もう少し目を向けてみませんか。たとえば環境。たとえば政治。たとえば市民運動。たとえば労働運動。1人の力は小さいけれど、みんなの1歩は必ず大きな流れとなります。その流れから、1人1人に優しい世の中をつくりたい。

ゆめ たちあがれ!被災地から。 1996年5月1日

この翌年、2回めの被災地メーデーのスローガンは「ゆめ ひろがれ」でした。10年が経った、2005年の「第10回被災地メーデー」のアピールも以下に紹介します。

◎震災10年 ふたたび若松公園へ

10年前の1月17日未明。私たちはこの日も普通の朝を迎えるはずだった。しかし、突然に神戸の街を大地震が襲い、激しく街を揺らし、人間を揺さぶった。家族を失い、家を失い、仕事を失ったおびただしい被災者は、なす術もなく、瓦礫の山と化した街を前に立ちつくすしかなかった。「豊かな国」のベールがはげ、実に貧しいこの国の姿があらわになった。

しかし、私たちはそこから歩き始めた。

わが国には、自然災害の被災者に対する公的援助の制度がなく、その考え方も存在しない現実。私たちは、震災被災者を先頭に、国の公的援助を求める運動を開始した。「法律や制度がないのであれば、それをつくってくれ!」――国会への請願行動、公的援助を求める署名活動が、神戸から全国に広がり、被災地の叫びは国会を動かす大きな力となり、『被災者生活再建支援法』が生まれた。この法律は、私たちが求めたものには遙かに及ばないものだが、その後の自然災害のたびに改善され、昨年の各地の台風災害、新潟中越地震の被災者にも適用された。

さらに、被災地の労働者を解雇の嵐が襲った。震災被害による事業所閉鎖や会社倒産に加え、便乗リストラが横行した。それはパート・アルバイトなどの非正規労働者に圧倒的に集中した、「人災」そのものだった。しかし、企業別に、正社員を中心につくられた労働組合の多くは、なす術を持たなかった。「被災労働者に労働組合がないなら、それをつくろう!」――兵庫県下、そして全国の働く仲間の支援を受け、全国初の「被災労働者ユニオン」が生まれた。便乗不当解雇を撤回させ、雇用保険の受給権を拡げ、失業者のライフ・ラインをつないで行った。この経験は、県下各地の労働組合の地域連帯運動、そして労働相談窓口としていまも引き継がれている。

震災翌年の1996年5月1日、私たちはこの若松公園で第1回被災地メーデーを開催し、今年で10回を数える。労働組合と地域住民が一緒に集い、大震災とその後の経験によって得られた"人間の連帯"を軸に、日本の社会の危険な流れに対して警鐘を鳴らし続けてきた。にもかかわらず、私たちは今回、身近なところで衝撃の大惨事を目にすることになってしまった。去る4月25日、JR福知山線で脱線転覆事故が起き、106人もの生命が奪われた。私たちは、深い悲しみとともに、「安全輸送」をかかげながら労働者には1秒を争う運転を強いていたもの、満員の乗客を乗せた電車をあの死のカーブに突っ込ませたものに対して限りない憤りを表明する。

私たちは、被災地メーデーの出発地であった、この若松公園に戻ってきた。

被災地神戸で、この10年間に私たちが紡いだ夢――「人間(ひと)は一人では弱いもの。しかし、人間(ひと)はつながり、それで生きることができる!」。

この夢は、私たち一人ひとりの胸に、いまも確かに宿っている。その夢をつなげよう。一緒に声をあげよう。新たな人災による犠牲者が生まれる前に! 2005年5月1日

被災地メーデーは2015年の「第20回」まで続けられました。上の写真は2004年の第9回被災地メーデーの様子です。神戸地区労加盟のたくさんの労働組合と一緒に、平和友好祭兵庫県実行委員会も出店していました。

昨夜の写真を送ってくれた友人から、あらためて今日の早朝の東遊園地の写真が送られてきました。

身動きできないほどたくさんの人たちがいたそうです。報道によると「つどい」には7万5千人が参加し、過去2番めに多かったとのこと。写真を送ってくれた友人の他にも友人、知人が何人か東遊園地にかけつけていたようで、後から報告が届きました。事務局もやっぱり神戸まで行っておけば良かったかも知れません。

5時46分は東京の自宅でテレビの前にいました。正座して画面を見つめていました。

2024年12月22日

「国際和平日記念活動」で中国・山東省を訪問

9月18日から22日まで中国を訪問し、中国人民平和軍縮協会が主催した「国際和平日記念活動」という集会に参加しました。今回は平和友好祭に関連する取り組みではなく、原水禁の金子哲夫代表の通訳という名目で訪中する機会をいただきました。

以下が、今回の「国際和平日記念活動」への招待にあたり中国人民軍縮協会から届いたコンセプトメモの日本語訳です。

◆平和共存の世界建設に向けた未来共有の擁護

中国人民平和軍縮協会は9月19日から21日にかけて、山東省人民政府とともに2024年国際平和デー記念集会を主催する。

この100年間に見られなかったような急激な変革により、現在の国際情勢は変化と混とんのなかにある。地政学的状況はますます複雑化し、伝統的・非伝統的な複合的脅威に取り囲まれている。平和、安全、安定の後退が深刻である。このような危機と挑戦に直面し、地球上の人々は安全や利益を共有し、そして未来を共有している現実に気付きつつある。このなかで、平和、発展、協同を切望する声がかつてなく強まっている。

今日の世界は、平和と戦争、繁栄と後退、連帯と対立をめぐる選択に直面している。私たちは時代の流れを見逃さず、歴史の趨勢をつかみ、平和と発展とウィンウィンの相互協力が必要である。そして、人類共同の利益に沿って決断しなければならない。変革と動乱の新たな時代に入っても世界に変わらず残されているのは人類の発展と進歩に向けた全体的な方向性であり、そして未来を共有し得る国際社会をめざす決意である。世界中の人々の平和、平穏、より良い生活への熱望は、私たちがともに努力すべき課題である。私たちは、紛争と対立を平和共存に、利己的な安全を共同の安全に、ゼロサムゲームを共同の利益に、そして文明の衝突を相互の学び合いと交流に置き換えなければならない。この目標に向け、私たちは2024年の国際平和デー記念集会のテーマとして「平和共存の世界建設に向けた未来共有の擁護」を選択した。平和の擁護、平和実現の意思統一、そして平和的文化の涵養に向け、国際社会がより大きな力を発揮することが期待される。そうすることが、世界の平和と発展に向けた積極的な活力につながる。2024年の記念活動は開会式典、閉会式典、そしてさまざまな平和支援活動を予定している。開会式典では基調演説を中国共産党の上級指導部から受け、諸外国から政治指導者を迎える。さらに世界中の安全保障研究団体、平和運動団体、政党から約150人の参加者を迎える。

中国人民平和軍縮協会は記念集会を通じて平和に関わるすべての人々を歓迎する。平和共存、繁栄、平静に特徴づけられるより良い世界の建設のための力と共同の決意が集約される集会である。

さて、事務局の中国訪問は5年ぶりですが、5年前は朝鮮に渡航する際のトランジットでの入国であり、往路で空港の近くのホテルに1泊しただけでした。上の写真はその際に訪れた北京空港の近くの場末の飲み屋さんでの一コマです。とにかく本場のチャーハンが海原〇山の「至高のメニュー」にリストアップされそうなくらい美味しかったことと、隣の席にいた地元の中国人のお兄さんと楽しく交流したことは覚えています。

その前の訪中は2001年7月に平和友好祭実行委員会として取り組んだ「第10回侵略を記憶し、語り継ぐ平和の旅」でした。このときは平頂山や北疃村などを訪れて旧日本軍による住民虐殺など日本軍国主義による加害の事実についてまなびましたが、同時に日本や欧米の資本輸出により急速に発展する社会の様子も垣間見ることができました。新しいものと古いものが隣り合う街の様子が印象的でした。

今回は23年間の中国の変化を確認することを個人的な課題としました。まず印象的だったのはビザの取得でした。今回の訪問は形式的には中国共産党対外連絡部の招待ですが、だからといってビザ取得に便宜がはかられるわけではないようです。申請書類への記入事項が多く、両親の誕生日の記入まで必須でした。ところが、事務局は家庭の事情で父親の誕生日を知らず、さらに親不孝のために母親の誕生日も失念しており、確認するのにひと手間かかりました。また、添付する写真も前髪や眼鏡の問題で何度か撮り直した結果、上のような髪の毛とメガネのない写真に落ち着きました。

中国とは関係ないのですが、個人的にビザ取得で思い出すのは、20数年前に初めてインドに出張した際のことです。出発の前週の金曜日の午後に千鳥ヶ淵のインド大使館(↑)に行ったところ、窓口のお兄さんから「発給に3日かかる。土日があるので来週の水曜日になる」と英語で言われました。それでは搭乗予定の飛行機に間に合わないので「I must have it today!」とお願いしたら、「3時間後に来い」と言われたのでそのままパスポートを預け、夕方の業務時間終了直後に無事に発給と相成ったことがありました。それ以来、インド大使館に足を向けて寝ることができない日々を送っています。

ほかにも、政党からの招待状を持っていたことで領事館がきわめて迅速にビザを発給してくれたにも関わらず、東日本大震災の発生で出発がかなわなかったブラジルや、逆にスリランカ大使館では書類不備で追い返されたこともありました。

https://russia.co.jp/

2017年にロシアで開催された世界青年学生祭典の準備の際には、日本の平和友好祭実行委員会から参加する11人分のビザをロシア大使館まで出向いて自力手配しようと意気込んでいましたが、諸々の準備があまりに忙しすぎたため、結局は市ヶ谷駅からすぐの「ロシア旅行社」さんに出向いてお願いしました。プロの迅速な対応で無事に交流ビザを取得できました。みなさんも旧ソ連や東欧へのご旅行はぜひ上のリンクから「ロシア旅行社」をご利用ください。

ビザの取得の次はインターネット接続の確保です。中国政府は「グレート・ファイアウォール(防火長城)」と呼ばれるインターネットの規制システムを構築しており、中国滞在中はVPNをかませないと国外のウェブサイトに接続できないとのことでした。2017年に世界青年学生祭典でロシアに行った際にインストールしてあったVPNはもう利用できなさそうな様子だったので、出発直前に急いでインターネットで探した「ExpressVPN」をインストールしました。一時利用で2000円かかりました(自腹)が、とても便利で助かりました。ただし、EU圏内を経由した接続の場合、YahooJapanが利用できないという落とし穴がありました。

さて、みなさんにいろいろとお世話になったおかげで無事に手続きも終わり、9月18日の早朝に北京行きの飛行機に乗ることができました。

このブログで外国に行った報告をアップすると、「何を食べたのか報告しろ」という声がけっこう多いので、今回は小出しにしてみます。まず、上の写真は羽田から北京の機内で食べた機内食です。出発準備による睡眠不足で頭がボヤっとしたままで飛行機に乗ったため、ハッキリした味のメニューを食べようと思い、チキンカレーを選びました。北京まで約3時間のフライトでした。機内のWiFiではメールやSNSに接続できず、個別の端末での動画や音楽の視聴のみ可能でした。

北京空港に着陸後は、「和平記念日活動」の参加者はボーディングブリッジ横の階段から別の出口に誘導され、そのままお車でVIPルームへ。

以前に日本国内である国会議員の方と飛行機での移動をご一緒した際、ボーディングブリッジのところまで迎えに来た車に同乗させていただいたことがありましたが、VIPルームなる施設には縁がありませんでした。上の写真は北京空港のVIPルームで待機中に出していただいたお茶です。本当に美味しいお茶でした。お茶が大好きな事務局としては毎日がぶ飲みしたいところです。

VIPルームの廊下は上の写真のような感じです。利用には事前の申請が必要とのことです。

北京空港を出発し、まず北京南駅までマイクロバスで移動しました。上の写真は高速道路沿いに見えた北京の街並みです。2008年の北京オリンピックに向けた準備の時期に建設されたビルには特徴的なデザインが多いそうです。確かに、シムシティで街が発展したときに出現するビルみたいな雰囲気ですね。

今回は、北京南駅から上海虹橋駅まで続く京滬高速鉄道(京沪高速铁路)のうち、北京~済南を利用しました。車内でWiFiに接続できるかなと思ったのですが、うまくつながりませんでした。中国は全般的にインターネットへの接続環境が良くない印象でした。

車窓から見えた光景です。

23年前に中国を訪れた際は、北京から瀋陽まで夜行列車に乗りました。歴史を感じさせる薄暗くてだだっ広いホームから旧式の客車に乗り込み、4人用のコンパートメントで同室になった仲間たちと中国製のビールを酌み交わした記憶があります。旅情あふれる夜行列車の旅は日本ではほぼ失われてしまいましたが、中国ではどうなのでしょうか。

2時間弱の乗車で山東省の省都である済南市の済南西駅に到着しました。済南西駅の高速鉄道のターミナルはとても巨大です。まるで映画のセットのような感じでした。ホームからは巨大な集合住宅の一群が見え、いかにも社会主義国といった感じです。

駅前から見た済南市の街の風景です。タワマンというより、巨大なアパートが建ち並んでいます。どうしてもシムシティで作った街をイメージしてしまいます。

人口が900万人を超す済南市の全体を見ることができたわけではありませんが、交通に配慮した道路の配置や歩道など効率的に整備されている印象でした。

ちょっと古い感じの地域も残っていました。看板には「洗車」と書かれてありました。

済南市のオリンピック・スポーツセンター・スタジアムです。中国スーパーリーグの強豪である山東泰山のホームスタジアムです。

この後日(10月22日)ではありますが、このスタジアムでAFCチャンピオンズリーグエリートで横浜・Fマリノスと山東泰山が対戦していました。この試合のハイライト動画をぜひご覧ください。

済南での宿泊ホテルに到着し、歓迎夕食会が行われました。

本当に美味しいコース料理をいただきましたが、貧乏人の事務局は気が引けて写真を撮るのを遠慮してしまいました。

歓迎晩餐会であいさつに立ったのは以下の人々でした。

①中国人民軍縮協会顧問・中国共産党対外連絡部前副代表

②山東省副知事

③南アフリカ共産党国際関係部長及び南アフリカ平和委員会代表

上記のうち南アフリカ平和委員会の代表の発言では、70年前に周恩来首相が提起した「主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政への相互不干渉、平等互恵、平和共存」の平和共存5原則に言及があり、中国がこの原則にもとづいてインドとともに「グローバル・サウス」のリーダーの役割を担い、各国との関係を強めていることへの共感が語られていました。日本の商業マスコミが扇動する「米中対立」という図式がきわめて一面的な見方でしかない現実に触れることができたのは極めて大きな成果でした。

また、事務局がこれまで世界民青連の会議で長く付き合ってきた同志がチェコ、インド、ネパールから出席していました。青年として果たす任務を卒業した後に「大人の世界」で再開し、また一緒に活動できるのは本当にうれしいことです。他方、ベトナムからの参加者にも民青連時代の仲間の名前がありましたが、会場では見かけませんでした。ベトナムと韓国からの参加者は「別行動」という説明でしたが、ひょっとしたら今回の「記念日活動」の基調や内容への意見留保があったのかも知れません。

さて、2日目の朝が来ました。ちょっとだけホテルの周囲にお散歩に出かけることにしました。

上が済南市で泊まったホテルの外観です。大きな会議場や食事会場が付設されており、「山東大厦」という名称にふさわしい立派な施設でした。

ホテルの周辺の街の様子です。早朝の通勤ラッシュの時間帯でした。自転車と歩行者の通路が分離されていました。

事務局が小さい頃に日本のテレビに映し出される中国は自転車がたくさん走っている国というイメージでした。23年前もまだその雰囲気が感じられましたが、今は二輪車や自動車が増え、むしろ自転車は少数派のようです。

さて、この日の午前中に「国際和平記念日活動」の開会集会が開催されました。事務局も会場前で記念撮影させてもらいました。

集会を主催する中国人民平和軍縮協会は民間団体ということになっていますが、集会の冒頭にあいさつしたのは中国政府のナンバー2である韓正副主席でした。来賓ではなく、主催者あいさつ的な役割での登壇でした。中国訪問中に気付いたのは、日本と中国では「政府」「官」と「民間」の線引きが大きく違うのだということです。

以下が開会式での発言と討論の概要です。

◆中国・韓正副主席

世界は新たな動揺期に入り、予期できない要因が多く発生している。中国は世界の安全・発展のイニシアチブに責任がある。平和共存という国是を前提に当面の国際情勢を前提に国連安保理ではグローバルサウスの代表として平和を維持する責任を果たす。①共同の歴史を踏まえ人道と世界の幸福を追求、②平和は発展の前提であり、共同発展という理念の下にグローバルサウスの発展を保障する、③平和共存を堅持。70年前の平和共存5原則は国際法の基本理念。各国の領土保全を尊重、対話を通して国家間の紛争を解決する、④交流と相互尊重にもとづく平等な対話、各国の政治・経済をめぐる多様性を尊重し、各国の人民の友好を進める、⑤中国式現代化は世界の平和の条件である

◆南アフリカ・モトランテ元大統領

NPTの5年ごとの再検討会議は各国の平和に向けた知見の交流の機会になっている。

◆コロンビア・サンペール元大統領

欧米諸国の威嚇的な制裁は人道危機をもたらしている。西側の不平等な経済モデルに対し、合理的な人類の生存のしくみを。ウクライナへの爆撃は止められるべきであり、さらにイデオロギーの対立も抑止されるべき。中国はグローバルサウスのリーダーとして国家間の平和共存を追求している。

◆スイス・マウラー元大統領

小国は国際法を頼りに生存をはかるしかない。大国は力を頼りにしている。国際秩序は強権の上にあってはならない。効率的で透明な国際的軍備管理が必要。

◆中国人民平和軍縮協会・馬会長

覇権主義は平和と安定を破壊する。冷戦思考や陣営対立を克服し、対話や協商を通じて平和の実現を。とりわけ難民がもとの生活に戻れるようにすることが課題。豊かである人々と貧しい人々の固定化が進むなかで安全保障概念を乱用してはならない。軍縮協会は相互尊重の原則の下で文明交流の促進者になる。世界は単一の文明で支配されるのではなく、文明、自由、平和という共通の価値観をもとに世界人民の願いである平和共存、共同の繁栄を追求する。

会議には、中国語(普通話)、英語、ロシア語、スペイン語、ラオス語、日本語の同時通訳が入っていました。今回、私たち日本からの参加者の通訳や案内を担当してくださった鐘さんは、お父さんのお仕事の都合で中学生の頃に東京で暮らしていたとのことで、とても自然で分かりやすい日本語で話してくれました。実は、事務局は英語で自分の用を足すのは何とかできても、会議の通訳となるとまるで自信がなかったため、鐘さんの日本語の能力に本当に助けられました。

鐘さんは現代の中国についてもいろいろと教えてくれました。上がその一つです。中国にもウーバーと同様のサービスがあり、スマホのアプリ上でほしい商品を入力すると、それを受けた人が商店などで購入し、自宅やホテルに届けてくれます。受け取りの際には、スマホでバーコードを読み取ると当該の商品が入ったボックスの扉が開くようになっています。

さて、一部のみなさんのご希望に応えてこの日の昼食です。

ホテル内のレストランでのブッフェでしたので、とりあえず美味しそうに見えたメニューをお皿に並べました。

昼食後の休憩時間の間にいったん部屋に戻り、少し事務作業を行いました。とても快適な部屋でした。部屋のWiFiを利用して日本にいくつかメールを送信しました。

下が部屋の窓から見えた景色です。済南市は総人口900万人の大都会ですが、建物がゆったり配置されているので、窮屈な雰囲気がありません。

午後はホテル内の別会場のホールで「運命を共にし、平和をともに守る」というテーマでコンサートが行われました。

歌やダンスを織り交ぜつつ、中国の国際貢献や各国の平和運動からのメッセージを紹介する形式でした。

日本の原水禁国民会議の谷事務局長のメッセージも紹介されました。東アジアの平和の実現のために市民の連帯の重要性を訴える内容でした。

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの農業の発展への中国の貢献についての報告が続きました。以前は日本からも多くの青年たちが海外青年協力隊をはじめさまざまなボランティアで世界中に飛び出していたことを思い出しました。

青年たちによる「We Are The World」の合唱です。世界中の国々から参加者が集うイベントにふさわしい素晴らしいパフォーマンスでした。

ごく一部ですが、動画でコンサートの様子をご覧ください。

これは済南市雑技団の演舞です。

中国の各民族の伝統的衣装の紹介もありました。感動的なステージでした。

さてこの日の晩ごはんです。チキンカレーがあったので、カレー好きの事務局は飛びつかざるをえませんでした。小麦粉を入れない水っぽいカレーでしたが、とても美味しかったです。

夕食の後、チェックアウトして次の宿泊地である濰坊市に向けて出発しました。出発する各国の代表を山東大廈で働く労働者のみなさんが手を振って見送ってくれました。

これが済南市と濰坊市の位置関係です。

途中で2回ほどサービスエリアに立ち寄りつつ高速道路で3時間の道のりでした。

スマホで撮影したので分かりにくいですが、バスの車窓から月が見えました。この日の月齢は17日でまだまだ丸く、「三笠の山に出し月かも」という気分になりました。

移動中の事務局のBGMはFayeWongの「夢中人」です。

濰坊市に到着しました。宿泊先は富華大酒店でした。昼間の会議と長躯の移動でさすがに疲れたので、到着後は部屋でゆっくり休みました。

さて9月20日の朝がやってきました。さっそく朝食の写真です。

これらは巨大な高層住宅が立ち並ぶ濰坊市の光景です。濰坊市は総人口930万人、市区人口は250万人の大都会です。巨大な高層住宅が何十棟も建ち並ぶような街づくりには、国家による計画・動員・指導が不可欠なのだろうと思いました。

そもそも山東省だけで1億人以上が暮らしているそうです。気が遠くなるような人口であるとともに、中国全土の14億人のうち1億人が暮らす山東省の位置づけの大きさを感じます。

午前中は2つの企業を視察しました。

まずは、エンジンメーカーの「WEICHAI(潍柴)」グループの工場に行きました。70年以上の歴史を持つ国有企業で、ドイツ資本の協力下で自動車エンジンを製造しています。

製造ラインは撮影不可でしたが、広報用の展示施設で会社の歴史や近年の業績について知ることができました。会社の設立、発展、自力更生、そして中国経済をけん引する役割を担うまでになる歴史を興味深くまなびました。

続いて、ソニーが技術協力している「ゴアテック(歌爾)」という企業を訪問しました。こちらは設立から25年ほどの比較的新しい会社です。主にビデオゲームのコントローラー、音響機器などを生産しています。

続いてバスは郊外にひた走り、経済開発区にある大規模な農場の見学に来ました。ここではさまざまな作物が工場で生産されています。

経済開発区内の「前闕庄村」という農場です。以前の集団農場が会社組織に再編され、農民の多くが投資による利益で収入を得るようになっているとのことでした。

これが前闕庄村の集落の様子です。農業の現代化のモデルのようなイメージでしょうか。共産党による指導下での発展という位置づけのようです。少しだけですが、住んでいる方の住宅内も拝見しました。とても清潔な住居でした。

濰坊市の農産物から作られたさまざまな商品のサンプルが展示されていました。ちなみに、「花卉」は中国語でも「花卉」でした。このあたりの言葉の成り立ちや共有はとても興味深いですね。

前闕庄村の広場に設置された会場で、「グローバル発展イニシアチブ」に関する討論が行われました。椅子のみの会場なので、発言のメモが取れていませんが、中国が都市部と農村部の格差を克服し、貧困を撲滅したことが強調されていたのが印象的でした。

濰坊市の市街地に戻り、凧博物館を見学しました。濰坊市は良い風に恵まれており、凧あげの伝統があるそうです。古の頃には、合戦の際に大きな凧に人を乗せて攻撃したのだとか。上から二番めの写真は展示されていた木製の凧です。かなり重そうですが、風が強ければ上がるのでしょうか。

これは濰坊市内にある、日本による占領中に西洋人の強制収容所となっていた建物です。アメリカ人、イギリス人、カナダ人、オーストラリア人などが収容されていたとのことです。

建物内には収容所時代の展示があります。日本軍国主義による侵略の歴史と加害の事実をしっかりまなばなければなりません。

かつての収容所の様子がジオラマになっていました。

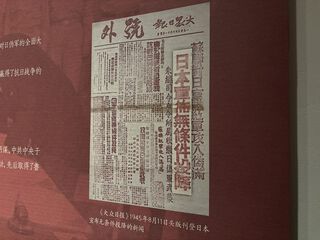

日本帝国主義の敗北の後に解放された人々、そして勝利を勝ち取った記念写真が展示されていました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html

上は1972年の「日中共同声明」のリンクです。

声明には「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」と記されています。そして、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」ともあります。日中の友好の前進は日本が加害の歴史をしっかりと踏まえることなしにはあり得ません。

収容所での見学を踏まえ、「グローバル安全保障イニシアチブ」の議論が行われました。雨が降るなかでしたが、中国国際問題研究院、イスラマバード戦略研究所、エチオピア外国問題研究所、国連、濰坊市から発言がありました。

日本からは「村山首相談話を継承し発展させる会」の藤田理事長が発言しました。「社会新報」10月24日付号から藤田理事長の発言要旨を引用します。

「私たちは宇宙船地球号に暮らしている。その国家間の関係を考える時に、一つの帝国が永遠に世界を支配できるものではない。米国が永遠の帝国を夢見て、自分を追い越そうとする可能性のある国に対して徹底的に軍事的・政治的・経済的に威圧とどう喝をかけてその国の発展を妨害しようとする、そんな行動に正当性があるのか。宇宙船地球号の行動倫理は、自分の国も発展し、他の国も発展し、ともに栄えて、ウイン・ウインで平和共存の世界をつくっていこうということだ。日本政府は、米国の言いなりに、米国と一緒に、中国や北朝鮮に対して戦争を行う態勢を整えるため、沖縄の多くの島々にミサイル基地の建設を強行している。今や日本にとって世界最大の貿易相手国となった中国を仮想的に仕立て上げ、中国を標的とするミサイル基地を建設し、緊張を高めて、なんの利益があるのか。米国の言いなりに反中国包囲網に突き進むのではなく、中国とは一衣帯水の隣国としての本来の正常な友好関係を取り戻すことが、アジアの平和と発展、そして日本の国益のために必要だ」

会議が終わり、雨が降り続くなかをホテルに戻りました。濰坊市は大都会ですが、社会主義体制下で広告が少ないためか、夜の街はけっこう暗い印象でした。夕食時に藤田理事長におおぜいの人が話しかけていました。会議でのスピーチに感銘を受けた人が多かったようです。

21日は朝食後にバスに乗って濰坊市から青州市に移動しました。沿道に風力発電用の風車が多く見られました。

各国からの参加者たちを乗せたマイクロバスの列が続いています。

車窓から見えた工場や農場の様子です。青州市は農業が盛んな地域との説明でした。

青州市は春秋戦国時代には南燕の首都だったそうです。会議の前に青州古城の街並みを見学する機会がありました。

メインストリートは観光地となっており(中国政府によって5A級観光地に指定されている)、たくさんのお店が建ち並んでいます。有名な史跡でると同時に実際に人々が住んでいる場所でもあり、とても活気がありました。いつかまた訪れて、ゆっくり散歩してみたいものです。

バスで青州博物館に来ました。新しく立派な建物でした。

上の写真は博物館内の男子トイレの表示です。日本では男子トイレを示す表示の人型のシルエットは青い色で塗られている場合が多いですが、ここでは赤で塗られていたため、視力が悪い事務局は近寄って「男」という文字を確認するまでは男子トイレであることが分かりませんでした。そもそも中国では男性と女性の色による区別はないようです。色による性別のシンボライズには批判や異論があるとは思いますが、事務局的には色で判別できる方が助かるなと感じました。

館内には青州の歴史と文化を示す展示が並んでいます。

日本軍の占領時代の展示も重要です。

最上階には多くの仏像も展示されていました。下は「東洋のビーナス」と呼ばれているそうです。

展示の見学の後、館内のロビーで「グローバル文明イニシアチブ」の議論と、「国際和平日記念活動」の閉幕式が開催されました。

閉幕式の後、日本からの参加者と中国共産党対外連絡部との意見交換が行われました。「国際和平日記念活動」の感想、中国滞在の間の印象、今後の交流の発展に向けた課題や見通しについて率直に議論しました。

さて、高速鉄道で青州市から北京に戻ります。

たくさんの人が大きな荷物を持って列車に乗り込み、自分の席はどこかと探して車内が混乱していると、列車長さん(右の女性)が現れて乗客に厳しく指示を飛ばしてさばいていました。

北京南駅から済南駅までは途中停車がありませんでしたが、帰路の青州駅から北京南駅までは各駅停車で、高速鉄道でも約3時間かかりました。広大な中国の夕景が楽しめました。たくさんの風力発電の風車が中国の光景に溶け込んでいました。

各駅停車とは言っても、各駅間の距離が日本よりも圧倒的に長いので、時速305キロメートルでの高速運転です。高速鉄道の最高時速は時速360キロメートルだそうです。

無事に北京南駅に到着しました。空港みたいな雰囲気のターミナルですね。ちなみに駅への入場時には荷物検査があります。

中国滞在の最後の夜は市内にある中国共産党が所有する万壽賓館という宿泊施設に泊まりました。上がこの日の晩ごはんです。ブッフェ形式なので、美味しそうに見えるメニューばかり取りました。

とても立派なロビーです。ジムやプールも併設されているそうですが、このときは改装中で利用できませんでした。

部屋には習近平主席の著作が置かれていました。

22日はついに日本に帰国する日です。飛行機は夕方なので、市内にある頤和園という有名な公園に観光に来ました。入場門前には全中国から訪れた人たちで大混雑していました。入場するのもひと苦労でした。

これは光緒帝が幽閉された建物だったかな? 受けた説明を忘れてしまいました。

西太后が住んでいた住居とのことです。

頤和園は297ヘクタールもある広大な庭園です。中国の歴代王朝が整備を重ね、現在の大きさになったとのことでした。中央に巨大な湖が造成されており、美しい風景を眺めながら船遊びが楽しめます。ユネスコの世界遺産にも登録されています。

北京空港から羽田に向けて出発です。5日間の滞在で同行してくださったみなさんともいろいろと意見交換ができ、とても刺激になりました。

移動中のバスの車窓から見た光景を動画サイトに投稿したので、下に張り付けておきます。2024年の中国の雰囲気を少しでも楽しんでいただけたらと思います。

たしか済南市→濰坊市(夕方)→青洲市→青州古城→頤和園だったと思います!

5日間の短い(しかし内容の濃い)滞在で、ありきたりな言い方をすれば、「普通の観光」ではできない経験が得られました。

斜陽の日本を追い抜きいまや世界第2位の経済大国となった中国の発展はもちろん目覚ましいのですが、日本でその発展が一面的に過大評価されている側面があるように感じました(中国脅威論と中国礼賛とは表裏一体の関係にある)。他方で昔のままのイメージで「遅れた国」という中国観をぬぐい切れない日本人も少なくありません。イメージと現実のギャップを埋めるには、多くの人が「訪れる」ことが必要です。

ところが、今回の訪問で通訳を務めてくださった鐘さんによれば、中国を「危険で怖い国」だと思い込み、旅行や訪問を敬遠する日本人が多いとのことでした。これもありきたりな言い方ですが、「国家と国家の関係はいろいろあっても、個人と個人は仲良くできる」といった素朴な人間観さえもが通用しない時代になっているということでしょうか。

今回の中国滞在中に深圳の日本人学校に通う子どもが殺害される事件が発生しました。事件の背景として「反日感情」を指摘する人がいますが、事務局にはその指摘の妥当性は分かりません。ただ、殺害されたお子さんは日本と中国の両方にルーツを持っていたそうです。国と国、あるいは民族と民族の関係が不調に陥ったとき、その狭間に立つ人々が心身への不当かつ理不尽な負担や犠牲を強いられる現実があります。

日中関係や日本の戦後補償に詳しい弁護士の内田雅敏さんは現在の日中関係を「敵対的相互依存関係」と表現しています。民衆までもが敵対関係に陥る事態を避けなければ、私たちが戦争を止める力を持つことができません。

2008年の「<戦略的互恵関係>の包括的推進に関する日中共同声明」では「双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないことを確認」した上で、「日本側は、中国の改革開放以来の発展が日本を含む国際社会に大きな好機をもたらしていることを積極的に評価し、恒久の平和と共同の繁栄をもたらす世界の構築に貢献していくとの中国の決意に対する支持を表明した。中国側は、日本が、戦後60年余り、平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段により世界の平和と安定に貢献してきていることを積極的に評価した」と述べられています。2008年の日中共同宣言に表現されている理念は、今回の「和平日記念活動」の呼びかけや基調にも共通しているように思います。

内田雅敏さんは、「戦争体験者である田中首相と大平外相には、戦争体験者として中国に対する贖罪意識とリスペクトがあった」とも指摘しています。いま、戦争を体験した政治家が与党にも野党にもいなくなるなかで、中国との友好関係をどう築くのかが私たちに課せられた重要な課題です。

以下が、今回の「国際和平日記念活動」への招待にあたり中国人民軍縮協会から届いたコンセプトメモの日本語訳です。

◆平和共存の世界建設に向けた未来共有の擁護

中国人民平和軍縮協会は9月19日から21日にかけて、山東省人民政府とともに2024年国際平和デー記念集会を主催する。

この100年間に見られなかったような急激な変革により、現在の国際情勢は変化と混とんのなかにある。地政学的状況はますます複雑化し、伝統的・非伝統的な複合的脅威に取り囲まれている。平和、安全、安定の後退が深刻である。このような危機と挑戦に直面し、地球上の人々は安全や利益を共有し、そして未来を共有している現実に気付きつつある。このなかで、平和、発展、協同を切望する声がかつてなく強まっている。

今日の世界は、平和と戦争、繁栄と後退、連帯と対立をめぐる選択に直面している。私たちは時代の流れを見逃さず、歴史の趨勢をつかみ、平和と発展とウィンウィンの相互協力が必要である。そして、人類共同の利益に沿って決断しなければならない。変革と動乱の新たな時代に入っても世界に変わらず残されているのは人類の発展と進歩に向けた全体的な方向性であり、そして未来を共有し得る国際社会をめざす決意である。世界中の人々の平和、平穏、より良い生活への熱望は、私たちがともに努力すべき課題である。私たちは、紛争と対立を平和共存に、利己的な安全を共同の安全に、ゼロサムゲームを共同の利益に、そして文明の衝突を相互の学び合いと交流に置き換えなければならない。この目標に向け、私たちは2024年の国際平和デー記念集会のテーマとして「平和共存の世界建設に向けた未来共有の擁護」を選択した。平和の擁護、平和実現の意思統一、そして平和的文化の涵養に向け、国際社会がより大きな力を発揮することが期待される。そうすることが、世界の平和と発展に向けた積極的な活力につながる。2024年の記念活動は開会式典、閉会式典、そしてさまざまな平和支援活動を予定している。開会式典では基調演説を中国共産党の上級指導部から受け、諸外国から政治指導者を迎える。さらに世界中の安全保障研究団体、平和運動団体、政党から約150人の参加者を迎える。

中国人民平和軍縮協会は記念集会を通じて平和に関わるすべての人々を歓迎する。平和共存、繁栄、平静に特徴づけられるより良い世界の建設のための力と共同の決意が集約される集会である。

さて、事務局の中国訪問は5年ぶりですが、5年前は朝鮮に渡航する際のトランジットでの入国であり、往路で空港の近くのホテルに1泊しただけでした。上の写真はその際に訪れた北京空港の近くの場末の飲み屋さんでの一コマです。とにかく本場のチャーハンが海原〇山の「至高のメニュー」にリストアップされそうなくらい美味しかったことと、隣の席にいた地元の中国人のお兄さんと楽しく交流したことは覚えています。

その前の訪中は2001年7月に平和友好祭実行委員会として取り組んだ「第10回侵略を記憶し、語り継ぐ平和の旅」でした。このときは平頂山や北疃村などを訪れて旧日本軍による住民虐殺など日本軍国主義による加害の事実についてまなびましたが、同時に日本や欧米の資本輸出により急速に発展する社会の様子も垣間見ることができました。新しいものと古いものが隣り合う街の様子が印象的でした。

今回は23年間の中国の変化を確認することを個人的な課題としました。まず印象的だったのはビザの取得でした。今回の訪問は形式的には中国共産党対外連絡部の招待ですが、だからといってビザ取得に便宜がはかられるわけではないようです。申請書類への記入事項が多く、両親の誕生日の記入まで必須でした。ところが、事務局は家庭の事情で父親の誕生日を知らず、さらに親不孝のために母親の誕生日も失念しており、確認するのにひと手間かかりました。また、添付する写真も前髪や眼鏡の問題で何度か撮り直した結果、上のような髪の毛とメガネのない写真に落ち着きました。

中国とは関係ないのですが、個人的にビザ取得で思い出すのは、20数年前に初めてインドに出張した際のことです。出発の前週の金曜日の午後に千鳥ヶ淵のインド大使館(↑)に行ったところ、窓口のお兄さんから「発給に3日かかる。土日があるので来週の水曜日になる」と英語で言われました。それでは搭乗予定の飛行機に間に合わないので「I must have it today!」とお願いしたら、「3時間後に来い」と言われたのでそのままパスポートを預け、夕方の業務時間終了直後に無事に発給と相成ったことがありました。それ以来、インド大使館に足を向けて寝ることができない日々を送っています。

ほかにも、政党からの招待状を持っていたことで領事館がきわめて迅速にビザを発給してくれたにも関わらず、東日本大震災の発生で出発がかなわなかったブラジルや、逆にスリランカ大使館では書類不備で追い返されたこともありました。

https://russia.co.jp/

2017年にロシアで開催された世界青年学生祭典の準備の際には、日本の平和友好祭実行委員会から参加する11人分のビザをロシア大使館まで出向いて自力手配しようと意気込んでいましたが、諸々の準備があまりに忙しすぎたため、結局は市ヶ谷駅からすぐの「ロシア旅行社」さんに出向いてお願いしました。プロの迅速な対応で無事に交流ビザを取得できました。みなさんも旧ソ連や東欧へのご旅行はぜひ上のリンクから「ロシア旅行社」をご利用ください。

ビザの取得の次はインターネット接続の確保です。中国政府は「グレート・ファイアウォール(防火長城)」と呼ばれるインターネットの規制システムを構築しており、中国滞在中はVPNをかませないと国外のウェブサイトに接続できないとのことでした。2017年に世界青年学生祭典でロシアに行った際にインストールしてあったVPNはもう利用できなさそうな様子だったので、出発直前に急いでインターネットで探した「ExpressVPN」をインストールしました。一時利用で2000円かかりました(自腹)が、とても便利で助かりました。ただし、EU圏内を経由した接続の場合、YahooJapanが利用できないという落とし穴がありました。

さて、みなさんにいろいろとお世話になったおかげで無事に手続きも終わり、9月18日の早朝に北京行きの飛行機に乗ることができました。

このブログで外国に行った報告をアップすると、「何を食べたのか報告しろ」という声がけっこう多いので、今回は小出しにしてみます。まず、上の写真は羽田から北京の機内で食べた機内食です。出発準備による睡眠不足で頭がボヤっとしたままで飛行機に乗ったため、ハッキリした味のメニューを食べようと思い、チキンカレーを選びました。北京まで約3時間のフライトでした。機内のWiFiではメールやSNSに接続できず、個別の端末での動画や音楽の視聴のみ可能でした。

北京空港に着陸後は、「和平記念日活動」の参加者はボーディングブリッジ横の階段から別の出口に誘導され、そのままお車でVIPルームへ。

以前に日本国内である国会議員の方と飛行機での移動をご一緒した際、ボーディングブリッジのところまで迎えに来た車に同乗させていただいたことがありましたが、VIPルームなる施設には縁がありませんでした。上の写真は北京空港のVIPルームで待機中に出していただいたお茶です。本当に美味しいお茶でした。お茶が大好きな事務局としては毎日がぶ飲みしたいところです。

VIPルームの廊下は上の写真のような感じです。利用には事前の申請が必要とのことです。

北京空港を出発し、まず北京南駅までマイクロバスで移動しました。上の写真は高速道路沿いに見えた北京の街並みです。2008年の北京オリンピックに向けた準備の時期に建設されたビルには特徴的なデザインが多いそうです。確かに、シムシティで街が発展したときに出現するビルみたいな雰囲気ですね。

今回は、北京南駅から上海虹橋駅まで続く京滬高速鉄道(京沪高速铁路)のうち、北京~済南を利用しました。車内でWiFiに接続できるかなと思ったのですが、うまくつながりませんでした。中国は全般的にインターネットへの接続環境が良くない印象でした。

車窓から見えた光景です。

23年前に中国を訪れた際は、北京から瀋陽まで夜行列車に乗りました。歴史を感じさせる薄暗くてだだっ広いホームから旧式の客車に乗り込み、4人用のコンパートメントで同室になった仲間たちと中国製のビールを酌み交わした記憶があります。旅情あふれる夜行列車の旅は日本ではほぼ失われてしまいましたが、中国ではどうなのでしょうか。

2時間弱の乗車で山東省の省都である済南市の済南西駅に到着しました。済南西駅の高速鉄道のターミナルはとても巨大です。まるで映画のセットのような感じでした。ホームからは巨大な集合住宅の一群が見え、いかにも社会主義国といった感じです。

駅前から見た済南市の街の風景です。タワマンというより、巨大なアパートが建ち並んでいます。どうしてもシムシティで作った街をイメージしてしまいます。

人口が900万人を超す済南市の全体を見ることができたわけではありませんが、交通に配慮した道路の配置や歩道など効率的に整備されている印象でした。

ちょっと古い感じの地域も残っていました。看板には「洗車」と書かれてありました。

済南市のオリンピック・スポーツセンター・スタジアムです。中国スーパーリーグの強豪である山東泰山のホームスタジアムです。

この後日(10月22日)ではありますが、このスタジアムでAFCチャンピオンズリーグエリートで横浜・Fマリノスと山東泰山が対戦していました。この試合のハイライト動画をぜひご覧ください。

済南での宿泊ホテルに到着し、歓迎夕食会が行われました。

本当に美味しいコース料理をいただきましたが、貧乏人の事務局は気が引けて写真を撮るのを遠慮してしまいました。

歓迎晩餐会であいさつに立ったのは以下の人々でした。

①中国人民軍縮協会顧問・中国共産党対外連絡部前副代表

②山東省副知事

③南アフリカ共産党国際関係部長及び南アフリカ平和委員会代表

上記のうち南アフリカ平和委員会の代表の発言では、70年前に周恩来首相が提起した「主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政への相互不干渉、平等互恵、平和共存」の平和共存5原則に言及があり、中国がこの原則にもとづいてインドとともに「グローバル・サウス」のリーダーの役割を担い、各国との関係を強めていることへの共感が語られていました。日本の商業マスコミが扇動する「米中対立」という図式がきわめて一面的な見方でしかない現実に触れることができたのは極めて大きな成果でした。

また、事務局がこれまで世界民青連の会議で長く付き合ってきた同志がチェコ、インド、ネパールから出席していました。青年として果たす任務を卒業した後に「大人の世界」で再開し、また一緒に活動できるのは本当にうれしいことです。他方、ベトナムからの参加者にも民青連時代の仲間の名前がありましたが、会場では見かけませんでした。ベトナムと韓国からの参加者は「別行動」という説明でしたが、ひょっとしたら今回の「記念日活動」の基調や内容への意見留保があったのかも知れません。

さて、2日目の朝が来ました。ちょっとだけホテルの周囲にお散歩に出かけることにしました。

上が済南市で泊まったホテルの外観です。大きな会議場や食事会場が付設されており、「山東大厦」という名称にふさわしい立派な施設でした。

ホテルの周辺の街の様子です。早朝の通勤ラッシュの時間帯でした。自転車と歩行者の通路が分離されていました。

事務局が小さい頃に日本のテレビに映し出される中国は自転車がたくさん走っている国というイメージでした。23年前もまだその雰囲気が感じられましたが、今は二輪車や自動車が増え、むしろ自転車は少数派のようです。

さて、この日の午前中に「国際和平記念日活動」の開会集会が開催されました。事務局も会場前で記念撮影させてもらいました。

集会を主催する中国人民平和軍縮協会は民間団体ということになっていますが、集会の冒頭にあいさつしたのは中国政府のナンバー2である韓正副主席でした。来賓ではなく、主催者あいさつ的な役割での登壇でした。中国訪問中に気付いたのは、日本と中国では「政府」「官」と「民間」の線引きが大きく違うのだということです。

以下が開会式での発言と討論の概要です。

◆中国・韓正副主席

世界は新たな動揺期に入り、予期できない要因が多く発生している。中国は世界の安全・発展のイニシアチブに責任がある。平和共存という国是を前提に当面の国際情勢を前提に国連安保理ではグローバルサウスの代表として平和を維持する責任を果たす。①共同の歴史を踏まえ人道と世界の幸福を追求、②平和は発展の前提であり、共同発展という理念の下にグローバルサウスの発展を保障する、③平和共存を堅持。70年前の平和共存5原則は国際法の基本理念。各国の領土保全を尊重、対話を通して国家間の紛争を解決する、④交流と相互尊重にもとづく平等な対話、各国の政治・経済をめぐる多様性を尊重し、各国の人民の友好を進める、⑤中国式現代化は世界の平和の条件である

◆南アフリカ・モトランテ元大統領

NPTの5年ごとの再検討会議は各国の平和に向けた知見の交流の機会になっている。

◆コロンビア・サンペール元大統領

欧米諸国の威嚇的な制裁は人道危機をもたらしている。西側の不平等な経済モデルに対し、合理的な人類の生存のしくみを。ウクライナへの爆撃は止められるべきであり、さらにイデオロギーの対立も抑止されるべき。中国はグローバルサウスのリーダーとして国家間の平和共存を追求している。

◆スイス・マウラー元大統領

小国は国際法を頼りに生存をはかるしかない。大国は力を頼りにしている。国際秩序は強権の上にあってはならない。効率的で透明な国際的軍備管理が必要。

◆中国人民平和軍縮協会・馬会長

覇権主義は平和と安定を破壊する。冷戦思考や陣営対立を克服し、対話や協商を通じて平和の実現を。とりわけ難民がもとの生活に戻れるようにすることが課題。豊かである人々と貧しい人々の固定化が進むなかで安全保障概念を乱用してはならない。軍縮協会は相互尊重の原則の下で文明交流の促進者になる。世界は単一の文明で支配されるのではなく、文明、自由、平和という共通の価値観をもとに世界人民の願いである平和共存、共同の繁栄を追求する。

会議には、中国語(普通話)、英語、ロシア語、スペイン語、ラオス語、日本語の同時通訳が入っていました。今回、私たち日本からの参加者の通訳や案内を担当してくださった鐘さんは、お父さんのお仕事の都合で中学生の頃に東京で暮らしていたとのことで、とても自然で分かりやすい日本語で話してくれました。実は、事務局は英語で自分の用を足すのは何とかできても、会議の通訳となるとまるで自信がなかったため、鐘さんの日本語の能力に本当に助けられました。

鐘さんは現代の中国についてもいろいろと教えてくれました。上がその一つです。中国にもウーバーと同様のサービスがあり、スマホのアプリ上でほしい商品を入力すると、それを受けた人が商店などで購入し、自宅やホテルに届けてくれます。受け取りの際には、スマホでバーコードを読み取ると当該の商品が入ったボックスの扉が開くようになっています。

さて、一部のみなさんのご希望に応えてこの日の昼食です。

ホテル内のレストランでのブッフェでしたので、とりあえず美味しそうに見えたメニューをお皿に並べました。

昼食後の休憩時間の間にいったん部屋に戻り、少し事務作業を行いました。とても快適な部屋でした。部屋のWiFiを利用して日本にいくつかメールを送信しました。

下が部屋の窓から見えた景色です。済南市は総人口900万人の大都会ですが、建物がゆったり配置されているので、窮屈な雰囲気がありません。

午後はホテル内の別会場のホールで「運命を共にし、平和をともに守る」というテーマでコンサートが行われました。

歌やダンスを織り交ぜつつ、中国の国際貢献や各国の平和運動からのメッセージを紹介する形式でした。

日本の原水禁国民会議の谷事務局長のメッセージも紹介されました。東アジアの平和の実現のために市民の連帯の重要性を訴える内容でした。

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの農業の発展への中国の貢献についての報告が続きました。以前は日本からも多くの青年たちが海外青年協力隊をはじめさまざまなボランティアで世界中に飛び出していたことを思い出しました。

青年たちによる「We Are The World」の合唱です。世界中の国々から参加者が集うイベントにふさわしい素晴らしいパフォーマンスでした。

ごく一部ですが、動画でコンサートの様子をご覧ください。

これは済南市雑技団の演舞です。

中国の各民族の伝統的衣装の紹介もありました。感動的なステージでした。

さてこの日の晩ごはんです。チキンカレーがあったので、カレー好きの事務局は飛びつかざるをえませんでした。小麦粉を入れない水っぽいカレーでしたが、とても美味しかったです。

夕食の後、チェックアウトして次の宿泊地である濰坊市に向けて出発しました。出発する各国の代表を山東大廈で働く労働者のみなさんが手を振って見送ってくれました。

これが済南市と濰坊市の位置関係です。

途中で2回ほどサービスエリアに立ち寄りつつ高速道路で3時間の道のりでした。

スマホで撮影したので分かりにくいですが、バスの車窓から月が見えました。この日の月齢は17日でまだまだ丸く、「三笠の山に出し月かも」という気分になりました。

移動中の事務局のBGMはFayeWongの「夢中人」です。

濰坊市に到着しました。宿泊先は富華大酒店でした。昼間の会議と長躯の移動でさすがに疲れたので、到着後は部屋でゆっくり休みました。

さて9月20日の朝がやってきました。さっそく朝食の写真です。

これらは巨大な高層住宅が立ち並ぶ濰坊市の光景です。濰坊市は総人口930万人、市区人口は250万人の大都会です。巨大な高層住宅が何十棟も建ち並ぶような街づくりには、国家による計画・動員・指導が不可欠なのだろうと思いました。

そもそも山東省だけで1億人以上が暮らしているそうです。気が遠くなるような人口であるとともに、中国全土の14億人のうち1億人が暮らす山東省の位置づけの大きさを感じます。

午前中は2つの企業を視察しました。

まずは、エンジンメーカーの「WEICHAI(潍柴)」グループの工場に行きました。70年以上の歴史を持つ国有企業で、ドイツ資本の協力下で自動車エンジンを製造しています。

製造ラインは撮影不可でしたが、広報用の展示施設で会社の歴史や近年の業績について知ることができました。会社の設立、発展、自力更生、そして中国経済をけん引する役割を担うまでになる歴史を興味深くまなびました。

続いて、ソニーが技術協力している「ゴアテック(歌爾)」という企業を訪問しました。こちらは設立から25年ほどの比較的新しい会社です。主にビデオゲームのコントローラー、音響機器などを生産しています。

続いてバスは郊外にひた走り、経済開発区にある大規模な農場の見学に来ました。ここではさまざまな作物が工場で生産されています。

経済開発区内の「前闕庄村」という農場です。以前の集団農場が会社組織に再編され、農民の多くが投資による利益で収入を得るようになっているとのことでした。

これが前闕庄村の集落の様子です。農業の現代化のモデルのようなイメージでしょうか。共産党による指導下での発展という位置づけのようです。少しだけですが、住んでいる方の住宅内も拝見しました。とても清潔な住居でした。

濰坊市の農産物から作られたさまざまな商品のサンプルが展示されていました。ちなみに、「花卉」は中国語でも「花卉」でした。このあたりの言葉の成り立ちや共有はとても興味深いですね。

前闕庄村の広場に設置された会場で、「グローバル発展イニシアチブ」に関する討論が行われました。椅子のみの会場なので、発言のメモが取れていませんが、中国が都市部と農村部の格差を克服し、貧困を撲滅したことが強調されていたのが印象的でした。

濰坊市の市街地に戻り、凧博物館を見学しました。濰坊市は良い風に恵まれており、凧あげの伝統があるそうです。古の頃には、合戦の際に大きな凧に人を乗せて攻撃したのだとか。上から二番めの写真は展示されていた木製の凧です。かなり重そうですが、風が強ければ上がるのでしょうか。

これは濰坊市内にある、日本による占領中に西洋人の強制収容所となっていた建物です。アメリカ人、イギリス人、カナダ人、オーストラリア人などが収容されていたとのことです。

建物内には収容所時代の展示があります。日本軍国主義による侵略の歴史と加害の事実をしっかりまなばなければなりません。

かつての収容所の様子がジオラマになっていました。

日本帝国主義の敗北の後に解放された人々、そして勝利を勝ち取った記念写真が展示されていました。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html

上は1972年の「日中共同声明」のリンクです。

声明には「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」と記されています。そして、「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」ともあります。日中の友好の前進は日本が加害の歴史をしっかりと踏まえることなしにはあり得ません。

収容所での見学を踏まえ、「グローバル安全保障イニシアチブ」の議論が行われました。雨が降るなかでしたが、中国国際問題研究院、イスラマバード戦略研究所、エチオピア外国問題研究所、国連、濰坊市から発言がありました。

日本からは「村山首相談話を継承し発展させる会」の藤田理事長が発言しました。「社会新報」10月24日付号から藤田理事長の発言要旨を引用します。

「私たちは宇宙船地球号に暮らしている。その国家間の関係を考える時に、一つの帝国が永遠に世界を支配できるものではない。米国が永遠の帝国を夢見て、自分を追い越そうとする可能性のある国に対して徹底的に軍事的・政治的・経済的に威圧とどう喝をかけてその国の発展を妨害しようとする、そんな行動に正当性があるのか。宇宙船地球号の行動倫理は、自分の国も発展し、他の国も発展し、ともに栄えて、ウイン・ウインで平和共存の世界をつくっていこうということだ。日本政府は、米国の言いなりに、米国と一緒に、中国や北朝鮮に対して戦争を行う態勢を整えるため、沖縄の多くの島々にミサイル基地の建設を強行している。今や日本にとって世界最大の貿易相手国となった中国を仮想的に仕立て上げ、中国を標的とするミサイル基地を建設し、緊張を高めて、なんの利益があるのか。米国の言いなりに反中国包囲網に突き進むのではなく、中国とは一衣帯水の隣国としての本来の正常な友好関係を取り戻すことが、アジアの平和と発展、そして日本の国益のために必要だ」

会議が終わり、雨が降り続くなかをホテルに戻りました。濰坊市は大都会ですが、社会主義体制下で広告が少ないためか、夜の街はけっこう暗い印象でした。夕食時に藤田理事長におおぜいの人が話しかけていました。会議でのスピーチに感銘を受けた人が多かったようです。

21日は朝食後にバスに乗って濰坊市から青州市に移動しました。沿道に風力発電用の風車が多く見られました。

各国からの参加者たちを乗せたマイクロバスの列が続いています。

車窓から見えた工場や農場の様子です。青州市は農業が盛んな地域との説明でした。

青州市は春秋戦国時代には南燕の首都だったそうです。会議の前に青州古城の街並みを見学する機会がありました。

メインストリートは観光地となっており(中国政府によって5A級観光地に指定されている)、たくさんのお店が建ち並んでいます。有名な史跡でると同時に実際に人々が住んでいる場所でもあり、とても活気がありました。いつかまた訪れて、ゆっくり散歩してみたいものです。

バスで青州博物館に来ました。新しく立派な建物でした。

上の写真は博物館内の男子トイレの表示です。日本では男子トイレを示す表示の人型のシルエットは青い色で塗られている場合が多いですが、ここでは赤で塗られていたため、視力が悪い事務局は近寄って「男」という文字を確認するまでは男子トイレであることが分かりませんでした。そもそも中国では男性と女性の色による区別はないようです。色による性別のシンボライズには批判や異論があるとは思いますが、事務局的には色で判別できる方が助かるなと感じました。

館内には青州の歴史と文化を示す展示が並んでいます。

日本軍の占領時代の展示も重要です。

最上階には多くの仏像も展示されていました。下は「東洋のビーナス」と呼ばれているそうです。

展示の見学の後、館内のロビーで「グローバル文明イニシアチブ」の議論と、「国際和平日記念活動」の閉幕式が開催されました。

閉幕式の後、日本からの参加者と中国共産党対外連絡部との意見交換が行われました。「国際和平日記念活動」の感想、中国滞在の間の印象、今後の交流の発展に向けた課題や見通しについて率直に議論しました。

さて、高速鉄道で青州市から北京に戻ります。

たくさんの人が大きな荷物を持って列車に乗り込み、自分の席はどこかと探して車内が混乱していると、列車長さん(右の女性)が現れて乗客に厳しく指示を飛ばしてさばいていました。

北京南駅から済南駅までは途中停車がありませんでしたが、帰路の青州駅から北京南駅までは各駅停車で、高速鉄道でも約3時間かかりました。広大な中国の夕景が楽しめました。たくさんの風力発電の風車が中国の光景に溶け込んでいました。

各駅停車とは言っても、各駅間の距離が日本よりも圧倒的に長いので、時速305キロメートルでの高速運転です。高速鉄道の最高時速は時速360キロメートルだそうです。

無事に北京南駅に到着しました。空港みたいな雰囲気のターミナルですね。ちなみに駅への入場時には荷物検査があります。

中国滞在の最後の夜は市内にある中国共産党が所有する万壽賓館という宿泊施設に泊まりました。上がこの日の晩ごはんです。ブッフェ形式なので、美味しそうに見えるメニューばかり取りました。

とても立派なロビーです。ジムやプールも併設されているそうですが、このときは改装中で利用できませんでした。

部屋には習近平主席の著作が置かれていました。

22日はついに日本に帰国する日です。飛行機は夕方なので、市内にある頤和園という有名な公園に観光に来ました。入場門前には全中国から訪れた人たちで大混雑していました。入場するのもひと苦労でした。

これは光緒帝が幽閉された建物だったかな? 受けた説明を忘れてしまいました。

西太后が住んでいた住居とのことです。

頤和園は297ヘクタールもある広大な庭園です。中国の歴代王朝が整備を重ね、現在の大きさになったとのことでした。中央に巨大な湖が造成されており、美しい風景を眺めながら船遊びが楽しめます。ユネスコの世界遺産にも登録されています。

北京空港から羽田に向けて出発です。5日間の滞在で同行してくださったみなさんともいろいろと意見交換ができ、とても刺激になりました。

移動中のバスの車窓から見た光景を動画サイトに投稿したので、下に張り付けておきます。2024年の中国の雰囲気を少しでも楽しんでいただけたらと思います。

たしか済南市→濰坊市(夕方)→青洲市→青州古城→頤和園だったと思います!

5日間の短い(しかし内容の濃い)滞在で、ありきたりな言い方をすれば、「普通の観光」ではできない経験が得られました。

斜陽の日本を追い抜きいまや世界第2位の経済大国となった中国の発展はもちろん目覚ましいのですが、日本でその発展が一面的に過大評価されている側面があるように感じました(中国脅威論と中国礼賛とは表裏一体の関係にある)。他方で昔のままのイメージで「遅れた国」という中国観をぬぐい切れない日本人も少なくありません。イメージと現実のギャップを埋めるには、多くの人が「訪れる」ことが必要です。

ところが、今回の訪問で通訳を務めてくださった鐘さんによれば、中国を「危険で怖い国」だと思い込み、旅行や訪問を敬遠する日本人が多いとのことでした。これもありきたりな言い方ですが、「国家と国家の関係はいろいろあっても、個人と個人は仲良くできる」といった素朴な人間観さえもが通用しない時代になっているということでしょうか。

今回の中国滞在中に深圳の日本人学校に通う子どもが殺害される事件が発生しました。事件の背景として「反日感情」を指摘する人がいますが、事務局にはその指摘の妥当性は分かりません。ただ、殺害されたお子さんは日本と中国の両方にルーツを持っていたそうです。国と国、あるいは民族と民族の関係が不調に陥ったとき、その狭間に立つ人々が心身への不当かつ理不尽な負担や犠牲を強いられる現実があります。

日中関係や日本の戦後補償に詳しい弁護士の内田雅敏さんは現在の日中関係を「敵対的相互依存関係」と表現しています。民衆までもが敵対関係に陥る事態を避けなければ、私たちが戦争を止める力を持つことができません。

2008年の「<戦略的互恵関係>の包括的推進に関する日中共同声明」では「双方は、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないことを確認」した上で、「日本側は、中国の改革開放以来の発展が日本を含む国際社会に大きな好機をもたらしていることを積極的に評価し、恒久の平和と共同の繁栄をもたらす世界の構築に貢献していくとの中国の決意に対する支持を表明した。中国側は、日本が、戦後60年余り、平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段により世界の平和と安定に貢献してきていることを積極的に評価した」と述べられています。2008年の日中共同宣言に表現されている理念は、今回の「和平日記念活動」の呼びかけや基調にも共通しているように思います。

内田雅敏さんは、「戦争体験者である田中首相と大平外相には、戦争体験者として中国に対する贖罪意識とリスペクトがあった」とも指摘しています。いま、戦争を体験した政治家が与党にも野党にもいなくなるなかで、中国との友好関係をどう築くのかが私たちに課せられた重要な課題です。

2024年12月19日

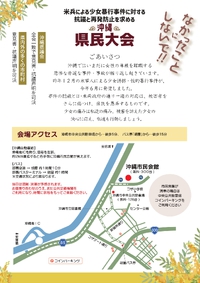

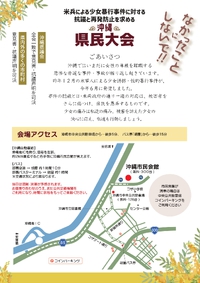

12月22日(日)は県民大会へ!

「米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会」が12月22日(日)14時から沖縄市の八重島公園内にある沖縄市民会館大ホールで開催されます。

以下にチラシのJPGデータを置いておきます。サムネイルをクリックしてください。

〇チラシ表

〇チラシ裏

〇予定されている大会の内容は以下の通りです。

主催者あいさつ 伊良波純子さん(女性団体連絡協議会)

県知事あいさつ 玉城デニーさん

国連女性差別撤廃委員会報告 親川裕子さん(Be the channge OKINAWA)

有識者から 高良紗哉さん(小禄9条の会)

若者の声 中塚静樹さん、崎浜空音さん(大学生)

メッセージ 平和ゼミナール

大会決議 神谷めぐみさん(アクション沖縄)

うたごえと誓いの群読

〇県民大会の決議案は以下のように発表されています。

米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会 決議(案)

2023年12月、沖縄県内の16歳未満の少女が、米空軍兵により誘拐され性的暴行を受けていた事が、県民には2024年6月になって初めて知らされた。被害者が未成年だった事で県内に大きな衝撃が走ったが、性暴力が半年間も伏せられていたことは、県民に強い不信感を抱かせた。

沖縄で1995年に発生した米兵による少女暴行事件を契機に、日米間では、「在日米軍に係る事件・事故発生時の通報手続き」が合意されていた。しかし今回、捜査当局及び外務省から県へ情報提供はなく県民へも知らされなかった。

その後、2024年1月から5月末までの間に、米兵による性犯罪が他に4件も起こっていたことが明らかになった。即座に通報されていれば、後に続いた性暴力を防ぐことができたのではないか。隠蔽の影響は大きい。

性暴力は、人間の尊厳を蹂躙する行為であり、非難されるべきは加害者である。 沖縄県議会は、事件発覚直後の2024年7月、「相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する抗議決議」と同「意見書」を全会一致で可決し、沖縄県内40市町村議会でも、県外の自治体においても抗議決議が可決された。

2024年10月、スイスのジュネーブで国連女性差別撤廃委員会の日本政府審査が開かれ、沖縄から参加した女性たちが、在沖米軍による県内での深刻な性被害が相次いでいる事について訴えた。 委員会は、米兵らによる女性への性暴力について「加害者を適切に処罰し、サバイバーに十分な補償を提供するための適切な措置を講じること」を日本政府に初めて勧告した。これは国際社会からの重要な勧告である。米兵による性暴力を起こさせない責任は、一義的に日米両政府にある。

12月13日、わいせつ目的誘拐と不同意性交等罪に対する裁判で、懲役7年の求刑に対し5年の有罪判決が出た。性交同意年齢に満たない少女に対するわいせつ目的誘拐、性的暴行が卑劣な加害行為であったことを思うと、この量刑では軽すぎる。

「被害者は決して悪くない」。私たちは、勇気ある訴えに応えたい。 今回の性暴力事件とその後の不適切な通報体制に対して満腔の怒りをもって抗議するとともに、徹底した再発防止に向けて下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。

記

1. 被害者への謝罪と丁寧な精神的ケア及び完全な補償を行うこと。

2. 被害者のプライバシーの保護と二次被害の防止を徹底すること。

3. 事件発生時の県・市町村等自治体への速やかな情報提供を確実に行うこと。

4. 米軍構成員等を特権的に扱う日米地位協定の抜本的改定を行うこと。

2024年12月22日 米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会 参加者一同

以下にチラシのJPGデータを置いておきます。サムネイルをクリックしてください。

〇チラシ表

〇チラシ裏

〇予定されている大会の内容は以下の通りです。

主催者あいさつ 伊良波純子さん(女性団体連絡協議会)

県知事あいさつ 玉城デニーさん

国連女性差別撤廃委員会報告 親川裕子さん(Be the channge OKINAWA)

有識者から 高良紗哉さん(小禄9条の会)

若者の声 中塚静樹さん、崎浜空音さん(大学生)

メッセージ 平和ゼミナール

大会決議 神谷めぐみさん(アクション沖縄)

うたごえと誓いの群読

〇県民大会の決議案は以下のように発表されています。

米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会 決議(案)

2023年12月、沖縄県内の16歳未満の少女が、米空軍兵により誘拐され性的暴行を受けていた事が、県民には2024年6月になって初めて知らされた。被害者が未成年だった事で県内に大きな衝撃が走ったが、性暴力が半年間も伏せられていたことは、県民に強い不信感を抱かせた。

沖縄で1995年に発生した米兵による少女暴行事件を契機に、日米間では、「在日米軍に係る事件・事故発生時の通報手続き」が合意されていた。しかし今回、捜査当局及び外務省から県へ情報提供はなく県民へも知らされなかった。

その後、2024年1月から5月末までの間に、米兵による性犯罪が他に4件も起こっていたことが明らかになった。即座に通報されていれば、後に続いた性暴力を防ぐことができたのではないか。隠蔽の影響は大きい。

性暴力は、人間の尊厳を蹂躙する行為であり、非難されるべきは加害者である。 沖縄県議会は、事件発覚直後の2024年7月、「相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する抗議決議」と同「意見書」を全会一致で可決し、沖縄県内40市町村議会でも、県外の自治体においても抗議決議が可決された。

2024年10月、スイスのジュネーブで国連女性差別撤廃委員会の日本政府審査が開かれ、沖縄から参加した女性たちが、在沖米軍による県内での深刻な性被害が相次いでいる事について訴えた。 委員会は、米兵らによる女性への性暴力について「加害者を適切に処罰し、サバイバーに十分な補償を提供するための適切な措置を講じること」を日本政府に初めて勧告した。これは国際社会からの重要な勧告である。米兵による性暴力を起こさせない責任は、一義的に日米両政府にある。

12月13日、わいせつ目的誘拐と不同意性交等罪に対する裁判で、懲役7年の求刑に対し5年の有罪判決が出た。性交同意年齢に満たない少女に対するわいせつ目的誘拐、性的暴行が卑劣な加害行為であったことを思うと、この量刑では軽すぎる。

「被害者は決して悪くない」。私たちは、勇気ある訴えに応えたい。 今回の性暴力事件とその後の不適切な通報体制に対して満腔の怒りをもって抗議するとともに、徹底した再発防止に向けて下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。

記

1. 被害者への謝罪と丁寧な精神的ケア及び完全な補償を行うこと。

2. 被害者のプライバシーの保護と二次被害の防止を徹底すること。

3. 事件発生時の県・市町村等自治体への速やかな情報提供を確実に行うこと。

4. 米軍構成員等を特権的に扱う日米地位協定の抜本的改定を行うこと。

2024年12月22日 米兵による少女暴行事件に対する抗議と再発防止を求める沖縄県民大会 参加者一同

2024年12月10日

スリランカ民主社会主義共和国の新内閣

インド洋に浮かぶ島国スリランカでは「コロナ禍」による観光収入や出稼ぎ収入の減少、そして各種資源の国際的な価格上昇がもたらした経済破綻、そして与党の汚職への民衆の怒りが9月の大統領選挙におけるJVP(スリランカ人民解放戦線)のディサナヤケ党首の勝利をもたらしました。

しかし、JVPが主導するNPPは国政議会に3議席しか持っていませんでした。このため、ディサナヤケ大統領は就任直後に議会を解散し、11月14日に議会選挙が行われました。スリランカ議会は一院制で、22の大選挙区と全国比例で225人の議員が選出されます。選挙の結果は以下になります。

JVP 159議席 6,863,186票 61.56% 人民解放戦線

SJB 40議席 1,968,716票 17.66% 統一人民戦線

ITAK 8議席 257,813票 2.31% ランカ・タミル連合党

NDF 5議席 500,835票 4.49% 新民主主義戦線

SLPP 3議席 350,429票 3.14% スリランカ人民戦線

SLMC 3議席 87,038票 0.78% スリランカ・ムスリム会議

SB 1議席 178,006票 1.6%

UNP 1議席 66,234票 0.59% 統一国民党

DTNA 1議席 65,382票 0.59% 民主タミール全国連盟

ACTC 1議席 39,894票 0.36% 全セイロン・タミル会議

ACMC 1議席 33,911票 0.3% 全セイロン・マッカル会議

JIG 1議席 27,855票 0.25% ジャフナ独立党

SLLP 1議席 17,710票 0.16% スリランカ労働党

この大勝利を受けて、ディサナヤケ大統領は11月18日に閣僚を任命しました。ハリニ・アマラスーリヤ首相以下新内閣は21人で構成されており、副首相は後日に任命される予定です。また、ディサナヤケ大統領は、防衛、財政、計画、経済開発、デジタル経済の大臣権限を保持します。

ハリニ・アマラスーリヤ博士 首相、教育・高等教育・職業教育大臣

ウィジタ・ヘラトゥ 外務・外国人雇用・観光大臣

チャンダナ・アベイラトナ教授 総務・地方議会・自治大臣

ハルシャーナ・ナナヤッカラ 司法・国家統合大臣

サロヤ・サウィトゥリ・パウラジ 子ども女性大臣

K.D.ラゥカンタ 農業・食糧・農地大臣

アヌラ・カルナティラケ 都市開発・建設・住宅大臣

ラマリンガム・チャンドラセカール 漁業大臣

ユパリ・パンニラゲ 農村開発・社会保障・地域振興大臣

スニル・ハドゥンネッティ 産業・企業開発大臣

アナンダ・ウィエパラ 公安・国会議事大臣

ビマール・ラトゥナヤカ 交通大臣

ヒニドゥマ・スニル・セネヴィ 宗教・文化大臣

ナリンダ・ジャヤティッサ 健康・マスメディア大臣

サマンサ・ヴィディアラトナ プランテーション・公共インフラ大臣

スニル・クマラ・ガマゲ 体育・青年問題大臣

ワサンサ・サマラシンハ 貿易・商業・食料安全保障大臣

クリシャンサ・アベイセナ教授 科学技術大臣

アニール・ジャヤンサ・フェマンド教授 労働大臣

クマーラ・ジャヤコディ エネルギー大臣

ダミカ・パタベンディ博士 環境大臣

ビマール・ラトゥナヤカ交通大臣

ナリンダ・ジャヤティッサ健康・マスメディア大臣

上の2人の新大臣は事務局と旧知の仲です。たしか2002年か2003年だったと思いますが、ギリシャのアテネで行われた世界民青連の総評議会にスリランカ社会主義青年連盟(SYU)、スリランカ社会主義学生同盟(SSU)の加盟申請に現れた真面目そうな青年がビマールでした(当時は事務局もピチピチの青年でした)。

それ以来、もう20年以上の付き合いです。JVPの青年組織であるスリランカ社会主義青年連盟とスリランカ社会主義学生連盟の両組織は、つねに原則的に帝国主義を批判する姿勢がとても印象的です。上の写真は2011年にベトナム、ハノイの街角でくつろぐビマールとナリンダです。

ビマールは今年6月に来日していました。上は社会民主党の大椿参議院議員との会談の際の写真です。他に日本共産党、社青同とも会談の機会を持ちました。日本国内には5万人のスリランカ人が住んでおり、このときの来日は大統領選に向けたオルグでもあったようです。

武装闘争から出発し、ついには議会で最大多数を勝ち取るに至ったJVPのたたかいにまなぶ意義は本当に大きいと感じます。スリランカ情勢については「科学的社会主義」という雑誌にこの間の情勢を執筆しました。ぜひお読みください。

しかし、JVPが主導するNPPは国政議会に3議席しか持っていませんでした。このため、ディサナヤケ大統領は就任直後に議会を解散し、11月14日に議会選挙が行われました。スリランカ議会は一院制で、22の大選挙区と全国比例で225人の議員が選出されます。選挙の結果は以下になります。

JVP 159議席 6,863,186票 61.56% 人民解放戦線

SJB 40議席 1,968,716票 17.66% 統一人民戦線

ITAK 8議席 257,813票 2.31% ランカ・タミル連合党

NDF 5議席 500,835票 4.49% 新民主主義戦線

SLPP 3議席 350,429票 3.14% スリランカ人民戦線

SLMC 3議席 87,038票 0.78% スリランカ・ムスリム会議

SB 1議席 178,006票 1.6%

UNP 1議席 66,234票 0.59% 統一国民党

DTNA 1議席 65,382票 0.59% 民主タミール全国連盟

ACTC 1議席 39,894票 0.36% 全セイロン・タミル会議

ACMC 1議席 33,911票 0.3% 全セイロン・マッカル会議

JIG 1議席 27,855票 0.25% ジャフナ独立党

SLLP 1議席 17,710票 0.16% スリランカ労働党

この大勝利を受けて、ディサナヤケ大統領は11月18日に閣僚を任命しました。ハリニ・アマラスーリヤ首相以下新内閣は21人で構成されており、副首相は後日に任命される予定です。また、ディサナヤケ大統領は、防衛、財政、計画、経済開発、デジタル経済の大臣権限を保持します。

ハリニ・アマラスーリヤ博士 首相、教育・高等教育・職業教育大臣

ウィジタ・ヘラトゥ 外務・外国人雇用・観光大臣

チャンダナ・アベイラトナ教授 総務・地方議会・自治大臣

ハルシャーナ・ナナヤッカラ 司法・国家統合大臣

サロヤ・サウィトゥリ・パウラジ 子ども女性大臣

K.D.ラゥカンタ 農業・食糧・農地大臣

アヌラ・カルナティラケ 都市開発・建設・住宅大臣

ラマリンガム・チャンドラセカール 漁業大臣

ユパリ・パンニラゲ 農村開発・社会保障・地域振興大臣

スニル・ハドゥンネッティ 産業・企業開発大臣

アナンダ・ウィエパラ 公安・国会議事大臣

ビマール・ラトゥナヤカ 交通大臣

ヒニドゥマ・スニル・セネヴィ 宗教・文化大臣

ナリンダ・ジャヤティッサ 健康・マスメディア大臣

サマンサ・ヴィディアラトナ プランテーション・公共インフラ大臣

スニル・クマラ・ガマゲ 体育・青年問題大臣

ワサンサ・サマラシンハ 貿易・商業・食料安全保障大臣

クリシャンサ・アベイセナ教授 科学技術大臣

アニール・ジャヤンサ・フェマンド教授 労働大臣

クマーラ・ジャヤコディ エネルギー大臣

ダミカ・パタベンディ博士 環境大臣

ビマール・ラトゥナヤカ交通大臣

ナリンダ・ジャヤティッサ健康・マスメディア大臣

上の2人の新大臣は事務局と旧知の仲です。たしか2002年か2003年だったと思いますが、ギリシャのアテネで行われた世界民青連の総評議会にスリランカ社会主義青年連盟(SYU)、スリランカ社会主義学生同盟(SSU)の加盟申請に現れた真面目そうな青年がビマールでした(当時は事務局もピチピチの青年でした)。

それ以来、もう20年以上の付き合いです。JVPの青年組織であるスリランカ社会主義青年連盟とスリランカ社会主義学生連盟の両組織は、つねに原則的に帝国主義を批判する姿勢がとても印象的です。上の写真は2011年にベトナム、ハノイの街角でくつろぐビマールとナリンダです。

ビマールは今年6月に来日していました。上は社会民主党の大椿参議院議員との会談の際の写真です。他に日本共産党、社青同とも会談の機会を持ちました。日本国内には5万人のスリランカ人が住んでおり、このときの来日は大統領選に向けたオルグでもあったようです。

武装闘争から出発し、ついには議会で最大多数を勝ち取るに至ったJVPのたたかいにまなぶ意義は本当に大きいと感じます。スリランカ情勢については「科学的社会主義」という雑誌にこの間の情勢を執筆しました。ぜひお読みください。

2024年11月16日

兵庫県議会による「齋藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議」そのほか

11月17日に投開票が行われる兵庫県知事選挙にあたり、SNS上でデマや誹謗中傷が飛び交っています。事務局ももと兵庫県民として無関心ではいられません。兵庫県の仲間から連絡があり、大学時代の友人たち、神戸市内の親戚に投票に向けた声かけを行いました。

こうしてみると、頭の中に入っている兵庫県の地図と、実際の市町村の位置や範囲がずいぶん違うのだなと気づかされます。

今回の県知事選挙に関し、まずは以下に今年9月19日付で兵庫県議会が全会一致で可決した「齋藤元彦知事に対する不信任決議」を以下に紹介したいと思います。

決議案 第3号

齋藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議

元県民局長が齋藤知事はじめ県幹部に向けた告発文書を巡る一連の問題が惹起されてから、約半年が経過した。県政は混乱を極め、156年の歴史を誇る我が雄県兵庫は危機的状況に直面している。

まず、文書問題調査特別委員会の調査の中で、告発文書の内容に真実が存在し、文書が「嘘八百」ではなく、告発者への対応が告発者探しや情報漏洩の疑いを指摘されるなど不適切と言わざるを得ないことが明らかになったにもかかわらず、知事は「真実相当性がない」、「誹謗中傷性が高い」として県の対応は適切であったとしているが、専門家は交易通報者保護法の見地から「兵庫県は今も違法状態」と断じている。現時点で詳細な要因は明らかではないが、元県民局長の命を守れなかったという厳然たる事実は大変重く、責任は大きい。

次に、日本国憲法に則り県民の生命と財産を守ることを使命とする行政の長たる知事の職責を果たすためには、県民・県職員の模範として、法令遵守は当然のことながら、人として守るべき倫理・道徳や人権感覚に基づく道義的責任がより強く求められるが、「道義的責任が何かわからない」との知事の発言から、その資質を欠いていると言わざるを得ない。

そして、告発文書への初動やその後において、対応が不適切、不十分であったことにより、県民の信頼を損ない、県職員を動揺させ、議会を巻き込み、県政に長期に渡る深刻な停滞と混乱をもたらしたことに対する政治的責任は免れない。本県及び県民の誇りを失墜させてしまった今、県民及び県職員からの信頼回復は到底見込めず、県政改革を着実に進めなければならないこの大変重要な局面において、齋藤県政がそれに応えることは困難な状況である。

ここまで申し述べたとおり、齋藤知事の責任は重大である。これ以上の県政と職員が安心して働ける職場を一日も早く取り戻し、来年度予算は新たに県民の信任を得た知事の下で編成されるべきである。

よって、本県議会は、齋藤元彦兵庫県知事を信任しない。

以上、決議する。

以上が9月19日の不信任決議案の紹介になります。

これに先立ち、7月10日には兵庫県職員労働組合が「告発した職員を守ることができなかったのは痛恨の極み」「現場の業務遂行に大きな支障が生じている」として知事に辞職を含めた最大限の責任を取ることを訴える申し入れ書を提出しています。この報道を受けて、県職労書記局には県民や県職員から激励が続々と寄せられたそうです。昨年の夏は、西武池袋デパートでのストライキが大きな注目を浴びました。今年の夏は、兵庫県職労が厳しい実態の下で働く労働者の気持ちを象徴する存在になったのだと思います。

兵庫県内で平和友好祭運動に取り組んでいた先輩たちが多く活動している新社会党兵庫県本部からも、7月16日付で以下の声明が発表されていました。経過が分かりやすくまとめられているので、参考としてこちらも紹介します。

今年3月中旬、当時の西播磨県民局長が、齋藤元彦知事や県幹部らのパワハラや違法行為など7項目にわたって内部告発した問題は、その疑惑の調査のために県議会によって設置された百条委員会で承認として出席する予定だった当の元西播磨県民局長が7月7日、委員会を前に自死するというきわめて遺憾で悲しむべき事態となりました。

元県民局長の告発文書は、齋藤知事が、職権で自らの選挙運動への幹部職員の違法な動員、特定企業や業界との癒着、異常な金品の請求、度を越した職員への叱責・恫喝・罵声などを行ったことを指摘したもので、事実であれば知事としての資質が当然厳しく問われるような内容でした。この内部告発文書をめぐるこの間の一連の経過を振り返れば、今日の異常な事態に立ち至った責任は、齋藤知事自身の責任に帰するところ大と言わねばなりません。

齋藤知事は、内部告発文書が明らかになるや、客観性を担保できない県内部の調査だけをもとに、記者会見では「うそ八百を並べ立て…」などと断じて文書の内容を否定し、県人事課は元県民局長を解任、3月末での退職も認めないという一方的な処分を下しました。

4月になり、元県民局長が文書内容の一部を県の公益通報制度にもとづいて公益通報しましたが、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効や不利益な取り扱いの禁止を定めた公益通報保護法に反するようなかたちで、県は5月7日、元県民局長が停職3か月の懲戒処分を行いました。

この間、県議会での質疑で告発内容の一部が真実であることが明らかになっていたにもかかわらず、また、齋藤知事自身が再調査のための第三者機関の設置を表明しながらもその調査を待つこともなく、「調査の前に処分ありき」の処分断行でした。これだけの経緯からも知事の対応には妥当性がなく、きわめて高圧的なものだと言わねばなりません。

この問題をめぐっては、その後、県議会によって疑惑の真偽を調査する百条委員会まで設置されるという事態に進みましたが、元県民局長の死亡という痛恨の事態に至るなかで、7月10日には県の職員労働組合が「もはや県民の信頼回復が望めない状況」だとして齋藤知事に「最大限の責任」を取ることを求める申し入れを行いました。

そして、7月12日には齋藤知事の最側近と言われていた片山副知事が「県政混乱の責任を取って」と辞職届を提出するとともに、同副知事から齋藤知事に対して5度も辞職を進言したが断られたという事実も明らかにされました。

いま、県政は混乱の極みにあり、齋藤知事と職員との間に不信感が広がっているばかりか、県民の間にも齋藤知事の責任を問う声が広がっています。

齋藤知事自身は、これまで十分な謝罪の言葉もなく、任期を全うすると強弁していますが、県政の混乱の収拾のためにも、今日の事態と自らの責任を重く受け止め、即刻、責任を取って辞職することを私たちは強く求めるものです。

新社会党兵庫県本部 新社会党近畿ブロック協議会

以上で引用を終わります。県知事選挙に関して伝えられている深刻な混乱について考えたことのうちいくつか以下に記します。

①上で紹介した決議や声明で説明されている経緯と経過をまったく無視した情報がとりわけSNSを通じて垂れ流されています。こうした情報は多くの場合は真偽が巧みに、あるいは乱雑に織り交ぜられ、有権者をかく乱させる機能を果たしていることが特徴です。沖縄の基地問題をめぐっても同様の手法が常套手段となっています。労働組合における学習の機会の減少は、SNSを通じたデマゴギーが労働者や青年の間に浸透する余地をますます広げています。それは、真偽を織り交ぜた情報どころか、あからさまなデマ、ウソ、誹謗中傷を容易に信じる人々を生み出しています。しばしば指摘される商業マスコミの劣化・退化もその条件の一つとなっているようです。

②兵庫県明石市、広島県安芸高田市、そして今回の兵庫県と、独断・独善とパワハラが問題にされた首長に、とりわけ青年層の支持が集まっている(と言われる)のはなぜか。それは、かつての「革新」やその系譜をひく各政党、労働組合、そして「リベラル」が若い世代の支持や関心を集められていないのはなぜなのか、という命題とも一致しています。無自覚のまま無意識に保守化したかつての「革新」は、今のままでは若い世代の不満や不安の代弁者にはなり得ません。そして、平和・人権・環境をめぐる諸課題は、少なくない人々に「一部のリベラル」の理念遊び、言葉遊びのように受け止められ、生活や労働をめぐる困難の解決、改善と結びついていない状況があるのではないでしょうか。これは、「立憲野党」が総選挙で「手取りを増やす」と言えなかったのはなぜか、という言い替えができるかも知れません。

もちろん上記以外に私たちが反省、総括すべきことは多くあります。どの候補が当選するにしても、選挙の後にやらなければならないことは同じです。

こうしてみると、頭の中に入っている兵庫県の地図と、実際の市町村の位置や範囲がずいぶん違うのだなと気づかされます。

今回の県知事選挙に関し、まずは以下に今年9月19日付で兵庫県議会が全会一致で可決した「齋藤元彦知事に対する不信任決議」を以下に紹介したいと思います。

決議案 第3号

齋藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議

元県民局長が齋藤知事はじめ県幹部に向けた告発文書を巡る一連の問題が惹起されてから、約半年が経過した。県政は混乱を極め、156年の歴史を誇る我が雄県兵庫は危機的状況に直面している。

まず、文書問題調査特別委員会の調査の中で、告発文書の内容に真実が存在し、文書が「嘘八百」ではなく、告発者への対応が告発者探しや情報漏洩の疑いを指摘されるなど不適切と言わざるを得ないことが明らかになったにもかかわらず、知事は「真実相当性がない」、「誹謗中傷性が高い」として県の対応は適切であったとしているが、専門家は交易通報者保護法の見地から「兵庫県は今も違法状態」と断じている。現時点で詳細な要因は明らかではないが、元県民局長の命を守れなかったという厳然たる事実は大変重く、責任は大きい。

次に、日本国憲法に則り県民の生命と財産を守ることを使命とする行政の長たる知事の職責を果たすためには、県民・県職員の模範として、法令遵守は当然のことながら、人として守るべき倫理・道徳や人権感覚に基づく道義的責任がより強く求められるが、「道義的責任が何かわからない」との知事の発言から、その資質を欠いていると言わざるを得ない。

そして、告発文書への初動やその後において、対応が不適切、不十分であったことにより、県民の信頼を損ない、県職員を動揺させ、議会を巻き込み、県政に長期に渡る深刻な停滞と混乱をもたらしたことに対する政治的責任は免れない。本県及び県民の誇りを失墜させてしまった今、県民及び県職員からの信頼回復は到底見込めず、県政改革を着実に進めなければならないこの大変重要な局面において、齋藤県政がそれに応えることは困難な状況である。

ここまで申し述べたとおり、齋藤知事の責任は重大である。これ以上の県政と職員が安心して働ける職場を一日も早く取り戻し、来年度予算は新たに県民の信任を得た知事の下で編成されるべきである。

よって、本県議会は、齋藤元彦兵庫県知事を信任しない。

以上、決議する。

以上が9月19日の不信任決議案の紹介になります。

これに先立ち、7月10日には兵庫県職員労働組合が「告発した職員を守ることができなかったのは痛恨の極み」「現場の業務遂行に大きな支障が生じている」として知事に辞職を含めた最大限の責任を取ることを訴える申し入れ書を提出しています。この報道を受けて、県職労書記局には県民や県職員から激励が続々と寄せられたそうです。昨年の夏は、西武池袋デパートでのストライキが大きな注目を浴びました。今年の夏は、兵庫県職労が厳しい実態の下で働く労働者の気持ちを象徴する存在になったのだと思います。

兵庫県内で平和友好祭運動に取り組んでいた先輩たちが多く活動している新社会党兵庫県本部からも、7月16日付で以下の声明が発表されていました。経過が分かりやすくまとめられているので、参考としてこちらも紹介します。

今年3月中旬、当時の西播磨県民局長が、齋藤元彦知事や県幹部らのパワハラや違法行為など7項目にわたって内部告発した問題は、その疑惑の調査のために県議会によって設置された百条委員会で承認として出席する予定だった当の元西播磨県民局長が7月7日、委員会を前に自死するというきわめて遺憾で悲しむべき事態となりました。

元県民局長の告発文書は、齋藤知事が、職権で自らの選挙運動への幹部職員の違法な動員、特定企業や業界との癒着、異常な金品の請求、度を越した職員への叱責・恫喝・罵声などを行ったことを指摘したもので、事実であれば知事としての資質が当然厳しく問われるような内容でした。この内部告発文書をめぐるこの間の一連の経過を振り返れば、今日の異常な事態に立ち至った責任は、齋藤知事自身の責任に帰するところ大と言わねばなりません。

齋藤知事は、内部告発文書が明らかになるや、客観性を担保できない県内部の調査だけをもとに、記者会見では「うそ八百を並べ立て…」などと断じて文書の内容を否定し、県人事課は元県民局長を解任、3月末での退職も認めないという一方的な処分を下しました。

4月になり、元県民局長が文書内容の一部を県の公益通報制度にもとづいて公益通報しましたが、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効や不利益な取り扱いの禁止を定めた公益通報保護法に反するようなかたちで、県は5月7日、元県民局長が停職3か月の懲戒処分を行いました。

この間、県議会での質疑で告発内容の一部が真実であることが明らかになっていたにもかかわらず、また、齋藤知事自身が再調査のための第三者機関の設置を表明しながらもその調査を待つこともなく、「調査の前に処分ありき」の処分断行でした。これだけの経緯からも知事の対応には妥当性がなく、きわめて高圧的なものだと言わねばなりません。

この問題をめぐっては、その後、県議会によって疑惑の真偽を調査する百条委員会まで設置されるという事態に進みましたが、元県民局長の死亡という痛恨の事態に至るなかで、7月10日には県の職員労働組合が「もはや県民の信頼回復が望めない状況」だとして齋藤知事に「最大限の責任」を取ることを求める申し入れを行いました。

そして、7月12日には齋藤知事の最側近と言われていた片山副知事が「県政混乱の責任を取って」と辞職届を提出するとともに、同副知事から齋藤知事に対して5度も辞職を進言したが断られたという事実も明らかにされました。

いま、県政は混乱の極みにあり、齋藤知事と職員との間に不信感が広がっているばかりか、県民の間にも齋藤知事の責任を問う声が広がっています。

齋藤知事自身は、これまで十分な謝罪の言葉もなく、任期を全うすると強弁していますが、県政の混乱の収拾のためにも、今日の事態と自らの責任を重く受け止め、即刻、責任を取って辞職することを私たちは強く求めるものです。

新社会党兵庫県本部 新社会党近畿ブロック協議会

以上で引用を終わります。県知事選挙に関して伝えられている深刻な混乱について考えたことのうちいくつか以下に記します。

①上で紹介した決議や声明で説明されている経緯と経過をまったく無視した情報がとりわけSNSを通じて垂れ流されています。こうした情報は多くの場合は真偽が巧みに、あるいは乱雑に織り交ぜられ、有権者をかく乱させる機能を果たしていることが特徴です。沖縄の基地問題をめぐっても同様の手法が常套手段となっています。労働組合における学習の機会の減少は、SNSを通じたデマゴギーが労働者や青年の間に浸透する余地をますます広げています。それは、真偽を織り交ぜた情報どころか、あからさまなデマ、ウソ、誹謗中傷を容易に信じる人々を生み出しています。しばしば指摘される商業マスコミの劣化・退化もその条件の一つとなっているようです。

②兵庫県明石市、広島県安芸高田市、そして今回の兵庫県と、独断・独善とパワハラが問題にされた首長に、とりわけ青年層の支持が集まっている(と言われる)のはなぜか。それは、かつての「革新」やその系譜をひく各政党、労働組合、そして「リベラル」が若い世代の支持や関心を集められていないのはなぜなのか、という命題とも一致しています。無自覚のまま無意識に保守化したかつての「革新」は、今のままでは若い世代の不満や不安の代弁者にはなり得ません。そして、平和・人権・環境をめぐる諸課題は、少なくない人々に「一部のリベラル」の理念遊び、言葉遊びのように受け止められ、生活や労働をめぐる困難の解決、改善と結びついていない状況があるのではないでしょうか。これは、「立憲野党」が総選挙で「手取りを増やす」と言えなかったのはなぜか、という言い替えができるかも知れません。

もちろん上記以外に私たちが反省、総括すべきことは多くあります。どの候補が当選するにしても、選挙の後にやらなければならないことは同じです。

2024年10月19日

三多摩反核平和の火リレーが横田基地を一周

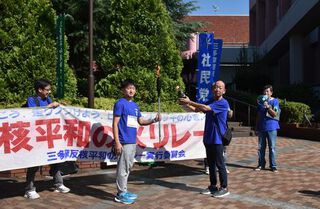

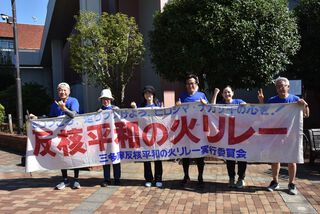

東京・三多摩地区の第36回反核平和の火リレーが10月12日(土)に開催され、自治労、教組、水道、私鉄、国労、全国一般などの労働組合、自治体議員や市民など約200人の仲間たちが参加しました。

事務局は昨年は別任務があって参加できなかったのですが、今年は馳せ参じることができました。三多摩地区の反核平和の火リレーは約16キロメートルのコースを6つの区間に分けて走り継いでいます。事務局は1区から4区までの約10キロメートルを走っていますが、重い一眼レフカメラ(NikonのD7200)を抱えて写真を撮りながらであり、これがけっこうつらいのです。ただ走るだけなら完走できるはずです。

横田飛行場は3350メートルの滑走路を持つ航空基地で、在日米軍司令部、在日米空軍司令部、第5空軍司令部など米軍の極東における司令部としての機能を有しています。第5空軍隷下の第374空輸航空団のC-130J輸送機が配備されており、他の基地から飛来する航空機もあわせて地域の人々を騒音にさらしています。

横田基地には2007年11月には神奈川のキャンプ座間から朝鮮戦争の国連軍後方司令部が移転しています。空軍型のオスプレイが配備されており、周辺の人々にとっては独特のエンジン音を響かせながら上空を横切るオスプレイはもう見慣れた光景になっているとのことでした。しかし、横田基地のオスプレイは昨年11月に屋久島沖で墜落事故を起こしています。

航空自衛隊は、実戦部隊(戦闘機部隊、高射部隊、警戒管制部隊、救難部隊など)である航空総隊の司令部を2012年3月に府中基地から横田基地に移動させています。さらに、航空戦術教導団、作戦情報隊、作戦システム運用隊などが横田基地に所在しています。

さらに、横田基地内には日米共同統合作戦調整センターが置かれており、日米両軍事力の協働の要となっている基地でもあります。基地や周辺に軍人、軍属、その家族など約8800人が住み、基地内の職場で2000人以上の日本人の労働者が働いています。

さて、三多摩地区の反核平和の火リレーの出発は福生公園。JR青梅線の牛浜駅が最寄りです。駅前のスーパーの店頭の表記にも英語があり、基地の街に来たことが実感できます。近くには基地で働く仲間たちで結成されている全駐労東京地本の書記局もあります。

福生公園に着くとくと青いTシャツを着た仲間たちがたくさん集まっていました。出発集会ではまず、主催者あいさつとして三多摩平和運動センターと東京平和運動センターからあいさつを受けました。被団協のノーベル平和賞の受賞を核兵器廃絶に向けた大きな一歩にしようと呼びかけがありました。

続いて、許すな憲法改悪市民連絡会の菱山さんからも横田基地撤去と総選挙勝利に向けた取り組みの強化の呼びかけを受けました。

第1走者を務める自治労青年部の仲間のトーチに、広島の平和公園で採火した平和の火が灯されました。

単組の仲間で出発前の記念写真。みんなの楽しそうな笑顔がまぶしいですね。

ついに出発です。第1区間の走者がとても多いのです。

横田基地を左手に臨みながらみんなで走り続けます。ドライバーや周辺のお店の人たちからとても注目されていました。

もう10月半ばですが、まだまだ暑い日が続きます。

ヒロシマに 続く夏雲 平和の火

拝島駅から横田基地内まで続く鉄道の引き込み線を超えて走り続けます。

福東公園で第2区間のランナーに引継ぎました。このあたりは横田基地の離着陸ルートの直下です。今年は静かでしたが、何年か前はすぐ真上を飛び交う軍用機の激しい騒音にさらされながら走りました。

横田基地のサウスゲート前のフェンス沿いに走り続けます。

延々とフェンスが続きます。基地の広さ、大きさを否が応でも実感させられます。

基地の東側の住宅地域のそばを走ります。緑の芝生と一戸建てを見て、一緒に走っている仲間から「良いところに住んでいるよなぁ」という声が漏れていました。

長い第2区間を走り終え、伊那平公園で第3区間の仲間に火を引き継ぎました。

公園に黄色いコスモスが咲いていました。今年のTシャツの青地に黄色の文字は、実は青い空と黄色のコスモスをイメージしていたのです(ウソ)

ところで、第3区間の出発時にへんなおじさんに「ここは花火禁止だ」と絡まれました。花火ではなく反核平和の火リレーです。

横田基地のイーストゲート前を走るランナーです。実はこのあたりは滑走路から離れています。同じ横田基地内であっても、住宅は軍用機の騒音の被害が少なくなるエリアに配置されています。

青年たちが平和の火を走り継ぎます。

経塚向公園で第4区間のランナーに平和の火を引き継ぎました。

この頃になるとずいぶん日差しが傾いてきました。

横田基地に隣接する軍需企業の工場のフェンスも米軍基地と同じつくりになっています。

産官軍共同で戦争を進める企業の「立入禁止」の表示にはなんとなく威圧感があります。

いつまで走っても米軍基地のフェンス。本当に横田基地は大きいのです。

広い基地と広い空。基地撤去、基地機能強化反対、静かな暮らしを返せと訴えながらみんなで走り続けました。

走りながら横田基地の反対側を見ると農地が広がるのどかな光景が続いています。東京といってもビル街ばかりではありません。

こちらは基地のフェンスにある立ち入り禁止を警告する看板です。

少し前に「沖縄の米軍基地を東京に引き取ろう」と主張していた「市民グループ」がありましたが、東京にはすでに横田基地があるのです。騒音をはじめさまざまな被害があるのです。そのことを知らなかったのでしょうか。

着陸する米軍機を前方に望みながら走ります。

瑞穂町で第5区間に引き継ぎ。事務局はここまででしたが、続く第5区間も横田基地のフェンス横を延々と走り続けるコースです。来年は全コース完走にチャレンジしたいと思います。

続いて10月21日~25日にかけて、神奈川県で反核平和の火リレーが行われます。21都道府県でのとりくみとなった24年度の反核平和の火リレーは、横須賀でゴールを迎えることになります。核兵器廃絶、原発反対、南西諸島方面での基地強化反対、米軍基地撤去、自衛隊の強化反対を訴え、これからもみんなでがんばりましょう。

事務局は昨年は別任務があって参加できなかったのですが、今年は馳せ参じることができました。三多摩地区の反核平和の火リレーは約16キロメートルのコースを6つの区間に分けて走り継いでいます。事務局は1区から4区までの約10キロメートルを走っていますが、重い一眼レフカメラ(NikonのD7200)を抱えて写真を撮りながらであり、これがけっこうつらいのです。ただ走るだけなら完走できるはずです。

横田飛行場は3350メートルの滑走路を持つ航空基地で、在日米軍司令部、在日米空軍司令部、第5空軍司令部など米軍の極東における司令部としての機能を有しています。第5空軍隷下の第374空輸航空団のC-130J輸送機が配備されており、他の基地から飛来する航空機もあわせて地域の人々を騒音にさらしています。

横田基地には2007年11月には神奈川のキャンプ座間から朝鮮戦争の国連軍後方司令部が移転しています。空軍型のオスプレイが配備されており、周辺の人々にとっては独特のエンジン音を響かせながら上空を横切るオスプレイはもう見慣れた光景になっているとのことでした。しかし、横田基地のオスプレイは昨年11月に屋久島沖で墜落事故を起こしています。

航空自衛隊は、実戦部隊(戦闘機部隊、高射部隊、警戒管制部隊、救難部隊など)である航空総隊の司令部を2012年3月に府中基地から横田基地に移動させています。さらに、航空戦術教導団、作戦情報隊、作戦システム運用隊などが横田基地に所在しています。

さらに、横田基地内には日米共同統合作戦調整センターが置かれており、日米両軍事力の協働の要となっている基地でもあります。基地や周辺に軍人、軍属、その家族など約8800人が住み、基地内の職場で2000人以上の日本人の労働者が働いています。

さて、三多摩地区の反核平和の火リレーの出発は福生公園。JR青梅線の牛浜駅が最寄りです。駅前のスーパーの店頭の表記にも英語があり、基地の街に来たことが実感できます。近くには基地で働く仲間たちで結成されている全駐労東京地本の書記局もあります。

福生公園に着くとくと青いTシャツを着た仲間たちがたくさん集まっていました。出発集会ではまず、主催者あいさつとして三多摩平和運動センターと東京平和運動センターからあいさつを受けました。被団協のノーベル平和賞の受賞を核兵器廃絶に向けた大きな一歩にしようと呼びかけがありました。

続いて、許すな憲法改悪市民連絡会の菱山さんからも横田基地撤去と総選挙勝利に向けた取り組みの強化の呼びかけを受けました。

第1走者を務める自治労青年部の仲間のトーチに、広島の平和公園で採火した平和の火が灯されました。

単組の仲間で出発前の記念写真。みんなの楽しそうな笑顔がまぶしいですね。

ついに出発です。第1区間の走者がとても多いのです。

横田基地を左手に臨みながらみんなで走り続けます。ドライバーや周辺のお店の人たちからとても注目されていました。

もう10月半ばですが、まだまだ暑い日が続きます。

ヒロシマに 続く夏雲 平和の火

拝島駅から横田基地内まで続く鉄道の引き込み線を超えて走り続けます。

福東公園で第2区間のランナーに引継ぎました。このあたりは横田基地の離着陸ルートの直下です。今年は静かでしたが、何年か前はすぐ真上を飛び交う軍用機の激しい騒音にさらされながら走りました。

横田基地のサウスゲート前のフェンス沿いに走り続けます。

延々とフェンスが続きます。基地の広さ、大きさを否が応でも実感させられます。

基地の東側の住宅地域のそばを走ります。緑の芝生と一戸建てを見て、一緒に走っている仲間から「良いところに住んでいるよなぁ」という声が漏れていました。

長い第2区間を走り終え、伊那平公園で第3区間の仲間に火を引き継ぎました。

公園に黄色いコスモスが咲いていました。今年のTシャツの青地に黄色の文字は、実は青い空と黄色のコスモスをイメージしていたのです(ウソ)

ところで、第3区間の出発時にへんなおじさんに「ここは花火禁止だ」と絡まれました。花火ではなく反核平和の火リレーです。

横田基地のイーストゲート前を走るランナーです。実はこのあたりは滑走路から離れています。同じ横田基地内であっても、住宅は軍用機の騒音の被害が少なくなるエリアに配置されています。

青年たちが平和の火を走り継ぎます。

経塚向公園で第4区間のランナーに平和の火を引き継ぎました。

この頃になるとずいぶん日差しが傾いてきました。

横田基地に隣接する軍需企業の工場のフェンスも米軍基地と同じつくりになっています。

産官軍共同で戦争を進める企業の「立入禁止」の表示にはなんとなく威圧感があります。

いつまで走っても米軍基地のフェンス。本当に横田基地は大きいのです。

広い基地と広い空。基地撤去、基地機能強化反対、静かな暮らしを返せと訴えながらみんなで走り続けました。

走りながら横田基地の反対側を見ると農地が広がるのどかな光景が続いています。東京といってもビル街ばかりではありません。

こちらは基地のフェンスにある立ち入り禁止を警告する看板です。

少し前に「沖縄の米軍基地を東京に引き取ろう」と主張していた「市民グループ」がありましたが、東京にはすでに横田基地があるのです。騒音をはじめさまざまな被害があるのです。そのことを知らなかったのでしょうか。

着陸する米軍機を前方に望みながら走ります。

瑞穂町で第5区間に引き継ぎ。事務局はここまででしたが、続く第5区間も横田基地のフェンス横を延々と走り続けるコースです。来年は全コース完走にチャレンジしたいと思います。

続いて10月21日~25日にかけて、神奈川県で反核平和の火リレーが行われます。21都道府県でのとりくみとなった24年度の反核平和の火リレーは、横須賀でゴールを迎えることになります。核兵器廃絶、原発反対、南西諸島方面での基地強化反対、米軍基地撤去、自衛隊の強化反対を訴え、これからもみんなでがんばりましょう。

2024年10月13日

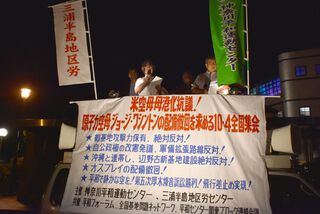

横須賀で米海軍の空母ジョージ・ワシントンの配備に抗議する集会

10月4日に神奈川県横須賀市で「米空母母港化抗議!原子力空母ジョージ・ワシントンの配備撤回を求める全国集会」が行われ、800人が参加しました。

さて、横須賀での集会に行くとなると、集会前に軍港めぐりの船に乗船して横須賀基地の現況を点検したくなるところですよね。ということで、初秋のさわやかな日差しと心地よい海風に吹かれて出航することになりました。

普段はグレーに塗られた護衛艦、自衛艦が目立つ自衛隊基地に何やら帆船が停泊していました。

これはインドネシア海軍の練習帆船「ビマスチ」です。士官学校生を乗せて練習航海に来ていました。「ビマスチ」の来日は3度めですが、横須賀への寄港は初めてとのこと。

10月2日に「ビマスチ」の軍楽隊や士官学校生が横須賀市内の公園でパレードを行った際、平日の午前中は人が少ないからということで230人の市職員が観客動員されたことが市議会で問題になっていました。ビジネスチャットでパレードへの観客動員を呼びかけた副市長を、市長が厳重注意したとのことですが、人員削減合理化でどの職場でも仕事がクソ忙しいなかで市民不在のパレードに動員された職員への謝罪はあったのでしょうか。そもそも、市職員の軍隊に関連する行事への動員を不問に付すわけにはいきません。

さて、なんとなく平和でのんびりしたイメージがある帆船ですが、「ビマスチ」は10月5日に出港後、神奈川県沖で海自の護衛艦「むらさめ」とともに「自由で開かれた太平洋の実現」という名目で、戦術運動やPHOTOEX(写真撮影用に隊列を組む訓練)を実施したとのことです。「自由で開かれた」とは、日米の艦船が中国を威嚇するために台湾海峡や南中国海を自由に通行する状況を指します。帆船であっても現役の戦闘艦であることに変わりはありません。下は海上自衛隊のXに投稿されていた写真です。

ちなみに、象徴的な存在として帆船を保有・運用している海軍は少なくないようです。米海軍も1797年に進水したフリゲート「コンスティテューション」を保有しています。この夏にはメキシコ海軍の「クアウテモック」、イタリア海軍の「アメリゴ・ベスプッチ」も横須賀に来ていました。ただし、各国海軍の帆船の来日は多国間での軍事力の共同行動の活発化の象徴的な事例であり、私たちが「平和」と呼ぶものではありません。

「ビマスチ」を過ぎると、右側にちょうど海自の潜水艦が帰投するところでした。

潜水艦隊司令部前で乗員が接舷・上陸の準備をしていました。

空母に随伴する米海軍のイージス艦隊です。

一番上の写真の手前にいるのは「タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦 62 ロバート・スモールズ」

その下の写真は「アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 113 ジョン・フィン」

一番下の写真は左からいずれ「アーレイ・バーク級」で「85 マッキャンベル」「65 ベンフォード」「114 ラルフ・ジョンソン」です。

今日は第7艦隊旗艦の「ブルー・リッジ」の姿は見えませんでした。

アメリカ本土から来た原子力潜水艦が停泊していました。

基地の沖合にある消磁所です。この日は天気が良く、木更津や富津の工場地帯がとても良く見えました。千葉ってこんなに近いの?という感じでした。

吾妻島の貯油施設に民間企業のタンカーが接岸したところでした。

「たいげい」型潜水艦のうち1隻です。

潜水艦には艦番号が書かれていないので、見ただけでは艦名は分かりません。

上は掃海艦「ひらど」、下は掃海艇「ちちじま」です。

「ひらど」は基準排水量690トン、「ちちじま」は590トンでそれほど大きな船ではありませんが、掃海部隊は1945年10月10日の旧海軍の解体後も活動を継続しており、1950年には朝鮮戦争で特別掃海隊として派兵され、1954年に発足した海上自衛隊へとつながっています。掃海隊群はいわば海上自衛隊の保守本流の部隊です。

海洋観測艦「にちなん」です。潜水艦戦に不可欠な海底地形、海流、水温、塩分濃度、地磁気などを調査する艦です。乗員の定数は80人ですが、10人分の女性隊員用の居住区画が設けられています。

左は「むらさめ型」護衛艦の「107 いかづち」、右は「たかなみ」型護衛艦の「111 おおなみ」です。

奥は「いかづち」の「オート・メラーラ76mm砲」、手前は「おおなみ」の「オート・メラーラ127mm砲」です。

「オート・メラーラ」はイタリアの軍需企業です。「76mm砲」はアメリカの沿岸警備隊の以前の警備艇にも装備されており、発射速度は120発/分とのことです。

特務艇「はしだて」です。迎賓が任務であり、130人までの立食パーティーができるそうです。

潜水艦救難艦「404 ちよだ」です。

「むらさめ」型護衛艦のネームシップである「101 むらさめ」です。さきほどの「ビマスチ」と桟橋を挟んで向かい側に停泊していました。この翌日に洋上で合同訓練を行ったことになります。

「もがみ」型護衛艦の「もがみ」「のしろ」です。「あぶくま」型の置き換えとして配備が進められていますが、D=駆逐艦ではなく、F=「フリゲート艦」に分類されています。ステルス性能を意識した艦型が印象的です。

「いずも」です。艦種は「ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)」ですが、事実上の空母としてF-35戦闘機の搭載・運用に向けた改修が進められています。自衛隊は「必要最小限度の実力」であり、攻撃型空母は保有できないというのが日本政府の公式見解です。かつての日本では、安全保障政策をめぐって自民党・独占資本の「専守防衛」と、社会党・労働組合の「非武装中立」という2つの軸で議論が進められていました。現在は平和運動も「専守防衛論」への後退を強いられていますが、「抑止力」「自衛権」は拡大解釈され、やがて軍拡競争へとつながり、戦争の危険を高めます。2022年に立憲民主党の奥野総一郎衆議院議員の質問に対し、岸田首相は「必要最小限度の実力」は「そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有する」と答弁しています。つまり、「国際情勢」をめぐって危機感を煽れば政府は攻撃型空母も、長距離戦略爆撃機、大陸間弾道弾も持てることになってしまいかねません。「空母」については現実にその一歩を踏み出していますし、「スタンドオフミサイル」は弾道ミサイルではなく巡航ミサイルですが、「12式地対艦誘導弾」の能力向上で車両、艦艇、航空機から発射し、射程1000キロメートルを目指すとされています。そして、2025年度の防衛予算の概算要求は8兆5389億円にまで肥大化しています。民衆の戦争体験をもとにした「非武装中立」論の意義を継承し、「ヒロシマの心」をもとに戦争を許さないたたかいを進めることが求められています。私たちは「基地の町」に暮らしていても「黙っていない」横須賀の仲間たちの取り組みにまなぶ必要があります。

この日の夕方からのヴェルニー公園の集会には800人が参加しました。

まず、神奈川平和運動センターの福田護代表が主催者あいさつに立ちました。「日米の共同訓練キーンソード25では、横須賀、厚木、座間、ノースドックなど県内の米軍基地で実動訓練が行われる。日米軍事一体化第2の基地県で暮らす私たちの生活に深刻な影響を及ぼす」と警鐘を鳴らしていました。

続いて、平和フォーラムの染裕之代表、関東ブロックの中條貴仁代表から連帯あいさつを受けました。

続いて、現地報告として厚木爆同の石郷岡さんが「ジョージ・ワシントンの連絡機としてオスプレイが使用されており、厚木や岩国に心配のタネが増える」、非核市民宣言運動ヨコスカの新倉さんが「アメリカは原子力空母の運用について日本と情報共有しないと通告している。私たちが気がかりな原子炉の情報が公開されないのは問題だ」とそれぞれジョージ・ワシントンの配備阻止のたたかいの強化を呼びかけました。

反核平和の火リレー実行委員会の摺河さんから、10月21日からの取り組みに向けた力強い決意表明がありました。

空母母港化に抗議、ジョージ・ワシントン配備反対のシュプレヒコール

市内へのデモ行進に出発しました。

横須賀基地のメインゲート前でシュプレヒコルを繰り返しました

集会・デモに三浦半島地区教組の仲間たちがたくさん参加していました。若い仲間がとても多かったのが印象的でした。堂々たるシュプレヒコールで、「基地の町」の平和運動で鍛えられている仲間の頼もしさを感じました。ともにたたかう陣形を強化しなければなりません。

10月10日に茅ヶ崎海岸に厚木基地所属のMH-60Rシーホークが不時着しました。米軍のシーホークは首都圏で法令違反の低空飛行を繰り返しています。基地と安全な暮らしは両立しないものです。反基地運動の強化、そして若い世代への継承の努力が求められています。

さて、横須賀での集会に行くとなると、集会前に軍港めぐりの船に乗船して横須賀基地の現況を点検したくなるところですよね。ということで、初秋のさわやかな日差しと心地よい海風に吹かれて出航することになりました。

普段はグレーに塗られた護衛艦、自衛艦が目立つ自衛隊基地に何やら帆船が停泊していました。

これはインドネシア海軍の練習帆船「ビマスチ」です。士官学校生を乗せて練習航海に来ていました。「ビマスチ」の来日は3度めですが、横須賀への寄港は初めてとのこと。

10月2日に「ビマスチ」の軍楽隊や士官学校生が横須賀市内の公園でパレードを行った際、平日の午前中は人が少ないからということで230人の市職員が観客動員されたことが市議会で問題になっていました。ビジネスチャットでパレードへの観客動員を呼びかけた副市長を、市長が厳重注意したとのことですが、人員削減合理化でどの職場でも仕事がクソ忙しいなかで市民不在のパレードに動員された職員への謝罪はあったのでしょうか。そもそも、市職員の軍隊に関連する行事への動員を不問に付すわけにはいきません。

さて、なんとなく平和でのんびりしたイメージがある帆船ですが、「ビマスチ」は10月5日に出港後、神奈川県沖で海自の護衛艦「むらさめ」とともに「自由で開かれた太平洋の実現」という名目で、戦術運動やPHOTOEX(写真撮影用に隊列を組む訓練)を実施したとのことです。「自由で開かれた」とは、日米の艦船が中国を威嚇するために台湾海峡や南中国海を自由に通行する状況を指します。帆船であっても現役の戦闘艦であることに変わりはありません。下は海上自衛隊のXに投稿されていた写真です。

ちなみに、象徴的な存在として帆船を保有・運用している海軍は少なくないようです。米海軍も1797年に進水したフリゲート「コンスティテューション」を保有しています。この夏にはメキシコ海軍の「クアウテモック」、イタリア海軍の「アメリゴ・ベスプッチ」も横須賀に来ていました。ただし、各国海軍の帆船の来日は多国間での軍事力の共同行動の活発化の象徴的な事例であり、私たちが「平和」と呼ぶものではありません。

「ビマスチ」を過ぎると、右側にちょうど海自の潜水艦が帰投するところでした。

潜水艦隊司令部前で乗員が接舷・上陸の準備をしていました。

空母に随伴する米海軍のイージス艦隊です。

一番上の写真の手前にいるのは「タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦 62 ロバート・スモールズ」

その下の写真は「アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦 113 ジョン・フィン」

一番下の写真は左からいずれ「アーレイ・バーク級」で「85 マッキャンベル」「65 ベンフォード」「114 ラルフ・ジョンソン」です。

今日は第7艦隊旗艦の「ブルー・リッジ」の姿は見えませんでした。

アメリカ本土から来た原子力潜水艦が停泊していました。

基地の沖合にある消磁所です。この日は天気が良く、木更津や富津の工場地帯がとても良く見えました。千葉ってこんなに近いの?という感じでした。

吾妻島の貯油施設に民間企業のタンカーが接岸したところでした。

「たいげい」型潜水艦のうち1隻です。

潜水艦には艦番号が書かれていないので、見ただけでは艦名は分かりません。

上は掃海艦「ひらど」、下は掃海艇「ちちじま」です。

「ひらど」は基準排水量690トン、「ちちじま」は590トンでそれほど大きな船ではありませんが、掃海部隊は1945年10月10日の旧海軍の解体後も活動を継続しており、1950年には朝鮮戦争で特別掃海隊として派兵され、1954年に発足した海上自衛隊へとつながっています。掃海隊群はいわば海上自衛隊の保守本流の部隊です。

海洋観測艦「にちなん」です。潜水艦戦に不可欠な海底地形、海流、水温、塩分濃度、地磁気などを調査する艦です。乗員の定数は80人ですが、10人分の女性隊員用の居住区画が設けられています。

左は「むらさめ型」護衛艦の「107 いかづち」、右は「たかなみ」型護衛艦の「111 おおなみ」です。

奥は「いかづち」の「オート・メラーラ76mm砲」、手前は「おおなみ」の「オート・メラーラ127mm砲」です。

「オート・メラーラ」はイタリアの軍需企業です。「76mm砲」はアメリカの沿岸警備隊の以前の警備艇にも装備されており、発射速度は120発/分とのことです。

特務艇「はしだて」です。迎賓が任務であり、130人までの立食パーティーができるそうです。

潜水艦救難艦「404 ちよだ」です。

「むらさめ」型護衛艦のネームシップである「101 むらさめ」です。さきほどの「ビマスチ」と桟橋を挟んで向かい側に停泊していました。この翌日に洋上で合同訓練を行ったことになります。

「もがみ」型護衛艦の「もがみ」「のしろ」です。「あぶくま」型の置き換えとして配備が進められていますが、D=駆逐艦ではなく、F=「フリゲート艦」に分類されています。ステルス性能を意識した艦型が印象的です。

「いずも」です。艦種は「ヘリコプター搭載護衛艦(DDH)」ですが、事実上の空母としてF-35戦闘機の搭載・運用に向けた改修が進められています。自衛隊は「必要最小限度の実力」であり、攻撃型空母は保有できないというのが日本政府の公式見解です。かつての日本では、安全保障政策をめぐって自民党・独占資本の「専守防衛」と、社会党・労働組合の「非武装中立」という2つの軸で議論が進められていました。現在は平和運動も「専守防衛論」への後退を強いられていますが、「抑止力」「自衛権」は拡大解釈され、やがて軍拡競争へとつながり、戦争の危険を高めます。2022年に立憲民主党の奥野総一郎衆議院議員の質問に対し、岸田首相は「必要最小限度の実力」は「そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有する」と答弁しています。つまり、「国際情勢」をめぐって危機感を煽れば政府は攻撃型空母も、長距離戦略爆撃機、大陸間弾道弾も持てることになってしまいかねません。「空母」については現実にその一歩を踏み出していますし、「スタンドオフミサイル」は弾道ミサイルではなく巡航ミサイルですが、「12式地対艦誘導弾」の能力向上で車両、艦艇、航空機から発射し、射程1000キロメートルを目指すとされています。そして、2025年度の防衛予算の概算要求は8兆5389億円にまで肥大化しています。民衆の戦争体験をもとにした「非武装中立」論の意義を継承し、「ヒロシマの心」をもとに戦争を許さないたたかいを進めることが求められています。私たちは「基地の町」に暮らしていても「黙っていない」横須賀の仲間たちの取り組みにまなぶ必要があります。

この日の夕方からのヴェルニー公園の集会には800人が参加しました。

まず、神奈川平和運動センターの福田護代表が主催者あいさつに立ちました。「日米の共同訓練キーンソード25では、横須賀、厚木、座間、ノースドックなど県内の米軍基地で実動訓練が行われる。日米軍事一体化第2の基地県で暮らす私たちの生活に深刻な影響を及ぼす」と警鐘を鳴らしていました。

続いて、平和フォーラムの染裕之代表、関東ブロックの中條貴仁代表から連帯あいさつを受けました。

続いて、現地報告として厚木爆同の石郷岡さんが「ジョージ・ワシントンの連絡機としてオスプレイが使用されており、厚木や岩国に心配のタネが増える」、非核市民宣言運動ヨコスカの新倉さんが「アメリカは原子力空母の運用について日本と情報共有しないと通告している。私たちが気がかりな原子炉の情報が公開されないのは問題だ」とそれぞれジョージ・ワシントンの配備阻止のたたかいの強化を呼びかけました。

反核平和の火リレー実行委員会の摺河さんから、10月21日からの取り組みに向けた力強い決意表明がありました。

空母母港化に抗議、ジョージ・ワシントン配備反対のシュプレヒコール

市内へのデモ行進に出発しました。

横須賀基地のメインゲート前でシュプレヒコルを繰り返しました

集会・デモに三浦半島地区教組の仲間たちがたくさん参加していました。若い仲間がとても多かったのが印象的でした。堂々たるシュプレヒコールで、「基地の町」の平和運動で鍛えられている仲間の頼もしさを感じました。ともにたたかう陣形を強化しなければなりません。

10月10日に茅ヶ崎海岸に厚木基地所属のMH-60Rシーホークが不時着しました。米軍のシーホークは首都圏で法令違反の低空飛行を繰り返しています。基地と安全な暮らしは両立しないものです。反基地運動の強化、そして若い世代への継承の努力が求められています。

2024年10月12日

日本被団協のノーベル平和賞受賞にあたり原水禁の声明の紹介

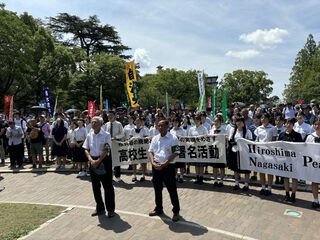

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。テレビのニュースで広島県原爆被害者団体協議会の箕牧智之事務局長(日本被団協代表委員)のコメントが紹介されていました。

平和友好祭運動でも被爆者団体のみなさんにさまざまな場面でお世話になっています。上の写真は10年ほど前に原水禁世界大会広島大会2日めの青年交流会で被爆体験を青年に伝える箕牧さんです。

そして、坪井直さん(故人)の「ヒロシマの旅」でのあいさつを振り返っておきたいと思います。坪井さんは「ノーベル平和賞はうれしいが、ゴールではないよ」と言うに違いありません。今回の受賞を核兵器廃絶へと結びつけるために、私たちのこれからのますます奮闘が求められています。

ノーベル賞受賞にあたり原水禁が声明を発出していますので、以下に紹介します。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞に際して

ノルウェー・ノーベル委員会は10月11日、今年のノーベル平和賞を日本原水爆被爆者団体協議会(日本被団協)に授与すると発表しました。被爆者が二度と核兵器を使ってはならない、世界に核兵器はいらないと訴えてきた活動が高く評価されたものであり、これまで活動を積み重ねてこられた日本被団協のみなさんへ、心より敬意を表し、受賞をお慶び申し上げます。

広島と長崎に原爆が投下された1945年から9年後の1954年、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆したことをきっかけに、国内で原水爆禁止運動が高まりました。原水爆禁止を求める署名活動は、「核実験反対」「核兵器反対」の全国的な運動として津々浦々で展開され、3200万筆を超えて集められました。日本被団協はその2年後の1956年に被爆者の全国組織として結成され、被爆の実相を伝えるために国内はもとより、海外でも講演や被爆証言などを積極的に積み重ねてこられました。

これまでに被爆者のみなさんが語ってきた凄惨な被爆の実相が、国際社会における核兵器の非人道性を明らかにし、またヒロシマ・ナガサキ以降今日まで、戦争による核兵器使用を阻む最も大きな力となってきました。ノーベル委員会が「核のタブーの確立に大きく貢献してきた」と述べているように、被爆者のみなさんが果たした役割を重く受け止める必要があります。

世界では、核兵器を所有することで互いの緊張状態を作り、戦争を回避しようとする「核抑止論」への傾斜が強まり、核保有国から核兵器使用の威嚇が公然と発せられている現状があります。日本国内においても「核共有」を検討すべきなどと声高に主張する政治家さえ見受けられます。

しかし核兵器が存在する限り、核兵器使用のリスクは永遠になくなりません。被爆者が「二度と自分たちと同じおもいを他の誰にもさせるわけにはいかない」と語ってきた原点は被爆の実相であり、今こそ世界はそこに向き合い、学び、核兵器使用が迫る危機的状況を乗り越えていかなくてはなりません。

2021年には国際条約として核兵器禁止条約(TPNW)が発効しました。核兵器のない世界は具体的に達成できる未来であるということが確立されたのです。世界で核兵器の非人道性の確立に尽力してきた被爆者のおもいを真に受け止めるのであれば、ヒロシマ・ナガサキを経験した日本こそが、今すぐ核兵器禁止条約に署名・批准すべきです。2023年12月に、ニューヨークの国連本部で開かれた第2回締約国会議には、アメリカの「核の傘」のもとにあるドイツやベルギーなどもオブザーバーとして参加しましたが、残念ながら日本政府の姿はありませんでした。国内においては、被爆者援護の残された課題である長崎の「被爆体験者」問題があります。日本政府は一日も早く「被爆体験者」は被爆者だと認め、すべての被爆者の救済にとりくむべきです。

ノーベル委員会の説明した授賞理由の中には、「いつの日か、被爆者は歴史の証人ではなくなることでしょう。しかし、記憶を留めるという強い文化と継続的な取り組みにより、日本の若い世代は被爆者の経験とメッセージを継承しています」とあります。今後も原水禁は、被爆二世三世や高校生・大学生等といった次の世代に、確実に被爆の実相が継承されるよう運動にとりくんでいきます。

2025年は被爆80年を迎えます。日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことに私たちも励まされながら、原水禁は今後も「核と人類は共存できない」との立場に立ち、核も戦争もない社会の実現に向け、全力でとりくんでいく決意です。

2024年10月12日 原水爆禁止日本国民会議 共同議長 川野浩一 金子哲夫 染裕之

平和友好祭運動でも被爆者団体のみなさんにさまざまな場面でお世話になっています。上の写真は10年ほど前に原水禁世界大会広島大会2日めの青年交流会で被爆体験を青年に伝える箕牧さんです。

そして、坪井直さん(故人)の「ヒロシマの旅」でのあいさつを振り返っておきたいと思います。坪井さんは「ノーベル平和賞はうれしいが、ゴールではないよ」と言うに違いありません。今回の受賞を核兵器廃絶へと結びつけるために、私たちのこれからのますます奮闘が求められています。

ノーベル賞受賞にあたり原水禁が声明を発出していますので、以下に紹介します。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)のノーベル平和賞受賞に際して

ノルウェー・ノーベル委員会は10月11日、今年のノーベル平和賞を日本原水爆被爆者団体協議会(日本被団協)に授与すると発表しました。被爆者が二度と核兵器を使ってはならない、世界に核兵器はいらないと訴えてきた活動が高く評価されたものであり、これまで活動を積み重ねてこられた日本被団協のみなさんへ、心より敬意を表し、受賞をお慶び申し上げます。

広島と長崎に原爆が投下された1945年から9年後の1954年、日本のマグロ漁船「第五福竜丸」が太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆したことをきっかけに、国内で原水爆禁止運動が高まりました。原水爆禁止を求める署名活動は、「核実験反対」「核兵器反対」の全国的な運動として津々浦々で展開され、3200万筆を超えて集められました。日本被団協はその2年後の1956年に被爆者の全国組織として結成され、被爆の実相を伝えるために国内はもとより、海外でも講演や被爆証言などを積極的に積み重ねてこられました。

これまでに被爆者のみなさんが語ってきた凄惨な被爆の実相が、国際社会における核兵器の非人道性を明らかにし、またヒロシマ・ナガサキ以降今日まで、戦争による核兵器使用を阻む最も大きな力となってきました。ノーベル委員会が「核のタブーの確立に大きく貢献してきた」と述べているように、被爆者のみなさんが果たした役割を重く受け止める必要があります。

世界では、核兵器を所有することで互いの緊張状態を作り、戦争を回避しようとする「核抑止論」への傾斜が強まり、核保有国から核兵器使用の威嚇が公然と発せられている現状があります。日本国内においても「核共有」を検討すべきなどと声高に主張する政治家さえ見受けられます。

しかし核兵器が存在する限り、核兵器使用のリスクは永遠になくなりません。被爆者が「二度と自分たちと同じおもいを他の誰にもさせるわけにはいかない」と語ってきた原点は被爆の実相であり、今こそ世界はそこに向き合い、学び、核兵器使用が迫る危機的状況を乗り越えていかなくてはなりません。

2021年には国際条約として核兵器禁止条約(TPNW)が発効しました。核兵器のない世界は具体的に達成できる未来であるということが確立されたのです。世界で核兵器の非人道性の確立に尽力してきた被爆者のおもいを真に受け止めるのであれば、ヒロシマ・ナガサキを経験した日本こそが、今すぐ核兵器禁止条約に署名・批准すべきです。2023年12月に、ニューヨークの国連本部で開かれた第2回締約国会議には、アメリカの「核の傘」のもとにあるドイツやベルギーなどもオブザーバーとして参加しましたが、残念ながら日本政府の姿はありませんでした。国内においては、被爆者援護の残された課題である長崎の「被爆体験者」問題があります。日本政府は一日も早く「被爆体験者」は被爆者だと認め、すべての被爆者の救済にとりくむべきです。

ノーベル委員会の説明した授賞理由の中には、「いつの日か、被爆者は歴史の証人ではなくなることでしょう。しかし、記憶を留めるという強い文化と継続的な取り組みにより、日本の若い世代は被爆者の経験とメッセージを継承しています」とあります。今後も原水禁は、被爆二世三世や高校生・大学生等といった次の世代に、確実に被爆の実相が継承されるよう運動にとりくんでいきます。

2025年は被爆80年を迎えます。日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことに私たちも励まされながら、原水禁は今後も「核と人類は共存できない」との立場に立ち、核も戦争もない社会の実現に向け、全力でとりくんでいく決意です。

2024年10月12日 原水爆禁止日本国民会議 共同議長 川野浩一 金子哲夫 染裕之

2024年09月13日

9月16日は「さようなら原発全国集会」に参加を!

「さようなら原発全国集会」が9月16日(月・休)に代々木公園で開催されます。今回のスローガンは「待ったなし温暖化・脱原発」です。

12:00 ミニステージ「気候危機と原発」 松久保肇さん(原子力資料情報室)、二本木葦智さん(FFFTokyo)、中村千博さん(FFFTokyo)、吉田明子さん(FoE Japan)

13:00 オープニングライブ(片平里菜さん)

13:30 集会(呼びかけ人あいさつ、女川、福島、茨城、環境団体、青森、新潟からの報告など)

15:00 デモ行進(原宿コース、渋谷コース)

たくさんのみなさんのご参加を呼びかけます。

http://sayonara-nukes.org/

こちらにも情報が掲載されています。

12:00 ミニステージ「気候危機と原発」 松久保肇さん(原子力資料情報室)、二本木葦智さん(FFFTokyo)、中村千博さん(FFFTokyo)、吉田明子さん(FoE Japan)

13:00 オープニングライブ(片平里菜さん)

13:30 集会(呼びかけ人あいさつ、女川、福島、茨城、環境団体、青森、新潟からの報告など)

15:00 デモ行進(原宿コース、渋谷コース)

たくさんのみなさんのご参加を呼びかけます。

http://sayonara-nukes.org/

こちらにも情報が掲載されています。

2024年09月02日

日本帝国主義の降伏とウクライナ

9月2日はアメリカの戦艦ミズーリで日本の降伏文書への署名が行われた日です。

日本では8月15日が「終戦記念日」として認識されていますが、連合国では9月2日または9月3日が対日戦勝記念日とされている場合が多いようです。

署名に先立ち演説するマッカーサー元帥です。

日本側の降伏文書調印の代表団です。署名したのは政府代表(昭和天皇の代理)として重光葵外務大臣、軍部代表として梅津美治郎参謀総長でした。

これに続いて、連合国からまずマッカーサー最高司令官が署名しました。

さらに、以下の各国の軍人たちが署名しました。

アメリカ合衆国 チェスター・ニミッツ海軍元帥

中華民国 徐永昌軍令部長

イギリス ブルース・フレーザー海軍大将

ソビエト連邦 クズマ・デレヴィヤンコ陸軍中将

オーストラリア トーマス・ブレイミー陸軍大将

カナダ ローレンス・ムーア・コスグレーヴ陸軍大佐

フランス フィリップ・ルクレール陸軍大将

オランダ コンラッド・ヘルフリッヒ海軍中将

ニュージーランド レナード・モンク・イシット空軍中将

調印式を終えてミズーリを退艦する日本側代表団です。

ソ連が日本に宣戦布告を行った際の在東京ソ連大使であるヤコフ・アレクサンドロヴィチ・マリク、そして日本の降伏文書に署名したクズマ・ニコラヨヴィチ・デレヴィヤンコ中将はともにウクライナ人です。デレヴィヤンコ中将は現在は「ウクライナ英雄」にも列せられています。ソ連を代表して日本帝国主義に引導を渡したのはロシア人ではなく、ウクライナ人なのですね。

さらに、サハリンやクリル諸島、満州を解放したソ連軍にも、アレクセイ・グネチコ、ロヂオン・マリノフスキー、アンドレイ・クラフチェンコ、アレクサンドル・ルチンスキー、アナトリー・ペトラコフスキーなど多くのウクライナ出身の将軍がいました。ポツダム宣言が発せられる直前の7月に日本側からの和平仲介の特使派遣の要請を受け付けたのも、当時の外務人民委員代理(副外務大臣)でウクライナ出身のソロモン・ロゾフスキーでした。

在日ウクライナ大使館は「北方領土」について「ロシアによる不法占領だ」などと言わず、対日戦争勝利と満州、サハリン、クリル諸島の解放におけるウクライナ人やウクライナ出身者の功績をもっと誇ってほしいものですね。

ちなみに、日ソ国交回復後の駐日ソ連大使にも、ニコライ・フェドレンコ、ドミトリー・ポリャンスキー、ウラジーミル・ヴィノグラードフなどウクライナにゆかりがある人々がいます。

さらに、駐日ロシア大使館で前任のガルージン大使の退任(2022年11月)から現職のノズドレフ大使の就任(24年1月)までの間に臨時代理大使を務めたゲンナージー・オヴェチコ氏もウクライナ出身のウクライナ人です。ロシアがウクライナに軍事侵攻している時期に駐日ロシア大使館の代表をウクライナ人が務めるというのも日本人の感覚からすれば不思議ですが、「旧ソ連あるある」的な話でもありますね。

日本では8月15日が「終戦記念日」として認識されていますが、連合国では9月2日または9月3日が対日戦勝記念日とされている場合が多いようです。

署名に先立ち演説するマッカーサー元帥です。

日本側の降伏文書調印の代表団です。署名したのは政府代表(昭和天皇の代理)として重光葵外務大臣、軍部代表として梅津美治郎参謀総長でした。

これに続いて、連合国からまずマッカーサー最高司令官が署名しました。

さらに、以下の各国の軍人たちが署名しました。

アメリカ合衆国 チェスター・ニミッツ海軍元帥

中華民国 徐永昌軍令部長

イギリス ブルース・フレーザー海軍大将

ソビエト連邦 クズマ・デレヴィヤンコ陸軍中将

オーストラリア トーマス・ブレイミー陸軍大将

カナダ ローレンス・ムーア・コスグレーヴ陸軍大佐

フランス フィリップ・ルクレール陸軍大将

オランダ コンラッド・ヘルフリッヒ海軍中将

ニュージーランド レナード・モンク・イシット空軍中将

調印式を終えてミズーリを退艦する日本側代表団です。

ソ連が日本に宣戦布告を行った際の在東京ソ連大使であるヤコフ・アレクサンドロヴィチ・マリク、そして日本の降伏文書に署名したクズマ・ニコラヨヴィチ・デレヴィヤンコ中将はともにウクライナ人です。デレヴィヤンコ中将は現在は「ウクライナ英雄」にも列せられています。ソ連を代表して日本帝国主義に引導を渡したのはロシア人ではなく、ウクライナ人なのですね。

さらに、サハリンやクリル諸島、満州を解放したソ連軍にも、アレクセイ・グネチコ、ロヂオン・マリノフスキー、アンドレイ・クラフチェンコ、アレクサンドル・ルチンスキー、アナトリー・ペトラコフスキーなど多くのウクライナ出身の将軍がいました。ポツダム宣言が発せられる直前の7月に日本側からの和平仲介の特使派遣の要請を受け付けたのも、当時の外務人民委員代理(副外務大臣)でウクライナ出身のソロモン・ロゾフスキーでした。

在日ウクライナ大使館は「北方領土」について「ロシアによる不法占領だ」などと言わず、対日戦争勝利と満州、サハリン、クリル諸島の解放におけるウクライナ人やウクライナ出身者の功績をもっと誇ってほしいものですね。

ちなみに、日ソ国交回復後の駐日ソ連大使にも、ニコライ・フェドレンコ、ドミトリー・ポリャンスキー、ウラジーミル・ヴィノグラードフなどウクライナにゆかりがある人々がいます。

さらに、駐日ロシア大使館で前任のガルージン大使の退任(2022年11月)から現職のノズドレフ大使の就任(24年1月)までの間に臨時代理大使を務めたゲンナージー・オヴェチコ氏もウクライナ出身のウクライナ人です。ロシアがウクライナに軍事侵攻している時期に駐日ロシア大使館の代表をウクライナ人が務めるというのも日本人の感覚からすれば不思議ですが、「旧ソ連あるある」的な話でもありますね。

Posted by 平和友好祭 at

23:23

│Comments(0)

2024年09月01日

79年めの8月9日の長崎にて

原水禁世界大会広島大会に続き、長崎大会で長崎を訪れました。広島は頻繁に訪れる機会がありますが、長崎に行くのはかなり久しぶりでした。

広島から長崎へはJRでの移動でした。新鳥栖で新幹線からリレーかもめ号に乗り換え、武雄温泉であらためてかもめ号に乗り換えです。ところで、西九州に限らずこれ以上の新幹線の延伸・建設って必要なんでしょうか。「新幹線が来たら経済が発展する」というのはかなり古くさい発想のように感じます。リニア新幹線も同様です。

長崎大会の2日めの分科会の様子です。「平和と核廃絶~世界の核軍縮」がテーマです。

ICANの川崎さん、ピースデポの渡辺さんの提起が日本が平和の実現のためにはたすべき役割について私たちに大きな示唆を与えてくださいました。とりわけ、朝鮮民主主義共和国と大韓民国の双方と国交を持つモンゴルが南北対話の機会を積極的に提供しているという指摘は印象的でした。

午後は「ひろば~話芸で学ぶ平和と核」に参加しました。

田辺いちかさんの講談、古今亭菊千代さんの落語を通じて戦争の被害から立ち直ろうとする民衆の姿を人情噺を通じてまなびました。また、「国策落語」をめぐり、芸能さえ民衆の戦争動員に利用された歴史について紹介がありました。

とても有意義な「ひろば」の企画でした。広島大会でも長崎大会でも、2日めの午後は自由時間にしたり、観光に出かける参加者が少なくないのですが、本当にもったいないと感じます。

「話芸で学ぶ平和と核」以外にも、被爆体験者の課題について討論した「女性のひろば」をはじめとても大切な取り組みが行われています。観光は別の機会にできるので、世界大会の2日めの午後はぜひ「ひろば」やフィールドワークに参加してほしいと毎年のように思っています。

8月9日午前中に行われた世界大会最終日の「まとめ」集会です。1000人の仲間が集まりました。

高校生平和大使からのアピールです。被爆4世、被爆3世の仲間も参加しています。

「まとめ」集会の後は爆心地公園までの平和行進に出発しました。

爆心地公園では、11時2分の原爆投下の時刻にあわせて献花と黙とうが行われました。献花者は原水禁の川野代表と長崎平和運動センターの米村さんです。米村さんは平和友好祭運動の大先輩でもあります。

全員の黙とうで被爆79年の原水禁世界大会が締めくくられました。

爆心地公園で、ある県の平和運動センターで数年前まで役員を担っていた方からお声をかけていただきました。今回は平和運動センターとは別で、市民団体の一員として大会に参加されていたようでした。60歳を過ぎて労組・平和運動の役員としては退任したものの、その後も市民の一員として反戦平和の取り組みへの参加を継続していることに心から感動しました。

現在の日本の反戦平和運動や市民運動の主力は60~70歳代の先輩たちです。70~80年代の労働組合運動を青年時代に経験した世代にあたります。この時代の労働組合には、「産別自決」を基調とする労働戦線再編に向けた流れの一方で、職場内・産別内のたたかいにとどまらず、社会への視点を涵養する視点や視線があったのではないかと思います。つまり、労働組合が国家や資本の利益・主張から独立した「市民」を育成していたのではないかと思います。

それを踏まえて、1990年代以降の労働運動が「社会運動」たり得ていたか、そして2020年代以降の労働運動が「社会運動」たり得るかが問われているように感じます。率直に言えば、連合だけでなく、全労協、全労連に加盟する労働組合であっても、日本資本主義が日本の労働組合運動の首にかけた「産別自決」「企業内」というくびきから決して自由ではないと感じます。

それでも、核兵器廃絶という課題に取り組む労働組合がまだまだ多いことを感じたのが、今年の8月9日でした。任務がひと段落した後、電車に乗ってあらためて爆心地公園まで向かいました。公園の前の交差点で各国の大使・代表が乗ったバスを見送った後、公園の周辺の慰霊碑を見てまわり、原爆資料館の展示を見学しました。

「電気通信労働者原爆慰霊碑」です。

「建設労働者職人原爆殉難者慰霊 不戦平和の塔」です。

「不戦」の決意を間違いなく継承しなければなりません。

朝鮮人犠牲者の慰霊碑です。

「平和を祈る子の像」です。被爆から20年の節目に建てられました。

「平和の母子像」です。銘文には「男たちが戦場に向かったとき、女たちもまた勝利を祈った。しかし、広大な大陸や、はるかな海の島々では、数知れない人々の血が流されていった」と加害の事実に触れ、戦争への協力が原爆による犠牲をもたらしたことが指摘されています。1987年の建立です。地球上に7万発の核兵器があった時代に、核戦争への危機感と核兵器廃絶への願いは今よりもはるかに強かったのでしょう。

若い世代の犠牲についての慰霊碑が多いように感じました。戦争で犠牲になるのは若い世代の生命と将来です。

原爆資料館に来ました。「コロナ禍」真っただ中の21年8月8日に資料館に来た際に、数は少なくとも青年たちが本当に真剣なまなざしで展示を見つめる場面を記憶しています。

今回は紙芝居で子どもたちに読み聞かせが行われていました。さまざまな人々によって継承の努力が続けられています。そして、慰霊碑や資料館にささげられた折り鶴を見て、「こんな労働組合が長崎を訪れているんだ」と感じました。広島・長崎は労働組合に集う若い世代が、労働組合を通じて反戦平和に触れる大切な場所であることを確認できました。もちろん課題はいろいろとあるのですが、今は多くの人々が長崎を訪れている事実こそが大事なのだと思います。

資料館内の展示を見てまわりました。資料館における見学・学習は被爆者の体験の「追体験」なのだと思いました。あくまで個人的にですが、リニューアルされた広島の資料館よりも、長崎の資料館の方がこの「追体験」の要素が強いように感じます。原爆によって人間がこういうふうに変えられてしまった、誰もが「こうしたことがあってはならない」「こうした目に遭いたくない」という気持ちを共有し得る場所だと思いました。

以前の平和友好祭の「ヒロシマの旅」で広島市の原爆資料館の館長だった原田さんから受けた講演で、「核兵器保有国の大使であっても、資料館の展示を見た人は、こうしたことがあってはならないと語る、資料館はそういう場所だ」といった趣旨のお話をされていたのを思い出しました。原田さんの言葉を振り返りつつ、広島市や長崎市が行政として行う慰霊式典には、ロシア、ベラルーシ、イスラエルの代表も招待されるべきではないかと思いました。

アメリカは世界のどこで戦争をして、どれだけ人を殺してもも必ず8月6日と8月9日の式典に呼ばれるというきわめて分かりやすいダブルスタンダードが平気でまかり通ることも問題ではありますが、むしろアメリカ、ロシアをはじめ核兵器保有国の代表がぜひ広島、長崎を訪れ、平和を願う民衆とともに原爆資料館で「追体験」をしてほしい、すべきだと感じました。少なくとも行政の主催する式典としては排除はあるべきではない、だからこそ世界中で戦争を繰り返しているアメリカ合衆国も、1966年から30年にわたり太平洋で74回もの核実験を繰り返したフランスも、原爆忌の式典には必ず呼ばれていたのではないでしょうか(平和運動の側はこれらの国々の政府の代表を、これらの国々の仲間たちと連帯しつつ抗議行動で迎え撃つ必要がありますが…)。そして、「排除」はむしろ核戦争への危険を高めているのではないか、と危惧します。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる核兵器の使用が危惧される今だからこそ、ロシアから多くの人々に来てもらい、私たちとともに被爆の実相に触れてもらうべきです。

行政がどうあるべきかという課題にとどまらず、「核兵器による抑止」そのものはとりあえずは否定的に語られる一方で、通常戦力による「抑止力」が容認あるいは肯定されてはいないか、という問題があるように感じます。核兵器廃絶を戦争そのものの否定、「反戦」という課題と一体で訴える努力が来年の被爆80年に向けた平和運動の課題です。

広島から長崎へはJRでの移動でした。新鳥栖で新幹線からリレーかもめ号に乗り換え、武雄温泉であらためてかもめ号に乗り換えです。ところで、西九州に限らずこれ以上の新幹線の延伸・建設って必要なんでしょうか。「新幹線が来たら経済が発展する」というのはかなり古くさい発想のように感じます。リニア新幹線も同様です。

長崎大会の2日めの分科会の様子です。「平和と核廃絶~世界の核軍縮」がテーマです。

ICANの川崎さん、ピースデポの渡辺さんの提起が日本が平和の実現のためにはたすべき役割について私たちに大きな示唆を与えてくださいました。とりわけ、朝鮮民主主義共和国と大韓民国の双方と国交を持つモンゴルが南北対話の機会を積極的に提供しているという指摘は印象的でした。

午後は「ひろば~話芸で学ぶ平和と核」に参加しました。

田辺いちかさんの講談、古今亭菊千代さんの落語を通じて戦争の被害から立ち直ろうとする民衆の姿を人情噺を通じてまなびました。また、「国策落語」をめぐり、芸能さえ民衆の戦争動員に利用された歴史について紹介がありました。

とても有意義な「ひろば」の企画でした。広島大会でも長崎大会でも、2日めの午後は自由時間にしたり、観光に出かける参加者が少なくないのですが、本当にもったいないと感じます。

「話芸で学ぶ平和と核」以外にも、被爆体験者の課題について討論した「女性のひろば」をはじめとても大切な取り組みが行われています。観光は別の機会にできるので、世界大会の2日めの午後はぜひ「ひろば」やフィールドワークに参加してほしいと毎年のように思っています。

8月9日午前中に行われた世界大会最終日の「まとめ」集会です。1000人の仲間が集まりました。

高校生平和大使からのアピールです。被爆4世、被爆3世の仲間も参加しています。

「まとめ」集会の後は爆心地公園までの平和行進に出発しました。

爆心地公園では、11時2分の原爆投下の時刻にあわせて献花と黙とうが行われました。献花者は原水禁の川野代表と長崎平和運動センターの米村さんです。米村さんは平和友好祭運動の大先輩でもあります。

全員の黙とうで被爆79年の原水禁世界大会が締めくくられました。

爆心地公園で、ある県の平和運動センターで数年前まで役員を担っていた方からお声をかけていただきました。今回は平和運動センターとは別で、市民団体の一員として大会に参加されていたようでした。60歳を過ぎて労組・平和運動の役員としては退任したものの、その後も市民の一員として反戦平和の取り組みへの参加を継続していることに心から感動しました。

現在の日本の反戦平和運動や市民運動の主力は60~70歳代の先輩たちです。70~80年代の労働組合運動を青年時代に経験した世代にあたります。この時代の労働組合には、「産別自決」を基調とする労働戦線再編に向けた流れの一方で、職場内・産別内のたたかいにとどまらず、社会への視点を涵養する視点や視線があったのではないかと思います。つまり、労働組合が国家や資本の利益・主張から独立した「市民」を育成していたのではないかと思います。

それを踏まえて、1990年代以降の労働運動が「社会運動」たり得ていたか、そして2020年代以降の労働運動が「社会運動」たり得るかが問われているように感じます。率直に言えば、連合だけでなく、全労協、全労連に加盟する労働組合であっても、日本資本主義が日本の労働組合運動の首にかけた「産別自決」「企業内」というくびきから決して自由ではないと感じます。

それでも、核兵器廃絶という課題に取り組む労働組合がまだまだ多いことを感じたのが、今年の8月9日でした。任務がひと段落した後、電車に乗ってあらためて爆心地公園まで向かいました。公園の前の交差点で各国の大使・代表が乗ったバスを見送った後、公園の周辺の慰霊碑を見てまわり、原爆資料館の展示を見学しました。

「電気通信労働者原爆慰霊碑」です。

「建設労働者職人原爆殉難者慰霊 不戦平和の塔」です。

「不戦」の決意を間違いなく継承しなければなりません。

朝鮮人犠牲者の慰霊碑です。

「平和を祈る子の像」です。被爆から20年の節目に建てられました。

「平和の母子像」です。銘文には「男たちが戦場に向かったとき、女たちもまた勝利を祈った。しかし、広大な大陸や、はるかな海の島々では、数知れない人々の血が流されていった」と加害の事実に触れ、戦争への協力が原爆による犠牲をもたらしたことが指摘されています。1987年の建立です。地球上に7万発の核兵器があった時代に、核戦争への危機感と核兵器廃絶への願いは今よりもはるかに強かったのでしょう。

若い世代の犠牲についての慰霊碑が多いように感じました。戦争で犠牲になるのは若い世代の生命と将来です。

原爆資料館に来ました。「コロナ禍」真っただ中の21年8月8日に資料館に来た際に、数は少なくとも青年たちが本当に真剣なまなざしで展示を見つめる場面を記憶しています。

今回は紙芝居で子どもたちに読み聞かせが行われていました。さまざまな人々によって継承の努力が続けられています。そして、慰霊碑や資料館にささげられた折り鶴を見て、「こんな労働組合が長崎を訪れているんだ」と感じました。広島・長崎は労働組合に集う若い世代が、労働組合を通じて反戦平和に触れる大切な場所であることを確認できました。もちろん課題はいろいろとあるのですが、今は多くの人々が長崎を訪れている事実こそが大事なのだと思います。

資料館内の展示を見てまわりました。資料館における見学・学習は被爆者の体験の「追体験」なのだと思いました。あくまで個人的にですが、リニューアルされた広島の資料館よりも、長崎の資料館の方がこの「追体験」の要素が強いように感じます。原爆によって人間がこういうふうに変えられてしまった、誰もが「こうしたことがあってはならない」「こうした目に遭いたくない」という気持ちを共有し得る場所だと思いました。

以前の平和友好祭の「ヒロシマの旅」で広島市の原爆資料館の館長だった原田さんから受けた講演で、「核兵器保有国の大使であっても、資料館の展示を見た人は、こうしたことがあってはならないと語る、資料館はそういう場所だ」といった趣旨のお話をされていたのを思い出しました。原田さんの言葉を振り返りつつ、広島市や長崎市が行政として行う慰霊式典には、ロシア、ベラルーシ、イスラエルの代表も招待されるべきではないかと思いました。

アメリカは世界のどこで戦争をして、どれだけ人を殺してもも必ず8月6日と8月9日の式典に呼ばれるというきわめて分かりやすいダブルスタンダードが平気でまかり通ることも問題ではありますが、むしろアメリカ、ロシアをはじめ核兵器保有国の代表がぜひ広島、長崎を訪れ、平和を願う民衆とともに原爆資料館で「追体験」をしてほしい、すべきだと感じました。少なくとも行政の主催する式典としては排除はあるべきではない、だからこそ世界中で戦争を繰り返しているアメリカ合衆国も、1966年から30年にわたり太平洋で74回もの核実験を繰り返したフランスも、原爆忌の式典には必ず呼ばれていたのではないでしょうか(平和運動の側はこれらの国々の政府の代表を、これらの国々の仲間たちと連帯しつつ抗議行動で迎え撃つ必要がありますが…)。そして、「排除」はむしろ核戦争への危険を高めているのではないか、と危惧します。ウクライナ侵攻を続けるロシアによる核兵器の使用が危惧される今だからこそ、ロシアから多くの人々に来てもらい、私たちとともに被爆の実相に触れてもらうべきです。

行政がどうあるべきかという課題にとどまらず、「核兵器による抑止」そのものはとりあえずは否定的に語られる一方で、通常戦力による「抑止力」が容認あるいは肯定されてはいないか、という問題があるように感じます。核兵器廃絶を戦争そのものの否定、「反戦」という課題と一体で訴える努力が来年の被爆80年に向けた平和運動の課題です。

2024年08月07日

79年めの8月6日の広島にて

被爆79年原水爆禁止世界大会広島大会が8月4日から6日にかけて開催されました。初日の開会総会には2200人が参加し、2日めの午前中は分科会で討論、交流が行われました。

8月4日午後3時半に、真夏の日差しの下を折鶴平和行進が出発しました。ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ、ノーモアフクシマ、ノーモアヒバクシャ、ノーモアウォーを訴えました。

市内を元気に行進した後、県立総合体育館で原水禁世界大会広島大会の開会総会が行われました。

8月5日午前中の「世界の核軍縮Ⅰ」分科会の討論の様子です。

被爆電車が走っていました。「貸切」になっていたので、平和学習に使われていたのでしょう。

午後は労働組合役員に借りていた物品を返却しに比治山の放射線影響研究所に行きました。オープンハウスの見学もさせていただきました。2025年に移転予定であり、この建物も来年で見納めになります。オープンハウスの様子も写真に撮らせていただいたのですが、スマホの機種変更をしたばかりで、データがうまくPCに移せないまま消えてしまいました。残念です。

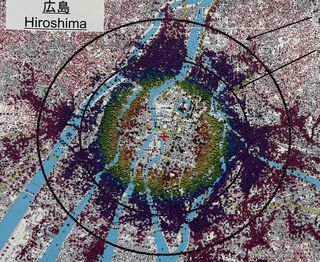

オープンハウスでこの写真だけ残っていました。調査対象となった被爆者の被爆地点と放射線量を示した地図です。外側の円は爆心地から3キロメートル、内側は2キロメートルを示しています。爆心地から半径1キロメートル以内には生存者がほとんどいなかったことが分かる恐ろしい地図です。

さて、ここからの写真は8月6日のものです。午前中は原水禁世界大会の国際シンポジウムが行われました。核兵器廃絶に向けた第一歩のあり方を示す有意義な討論でした。午後は目先の用事を済ませた後、市内の被爆建物を見て回りました。上の写真は被爆橋梁の「京橋」です。広島駅前の猿猴橋が跡形もなくリニューアルされている一方、この京橋は被爆当時の様子をよく残しているのではないでしょうか。

福屋デパートです。現在も現役で使用されている頑丈な建築物です。被爆当時は物資の不足でデパートとしての機能は失われていたそうです。

広島県民のみなさんにはおなじみの福屋のテレビCMのテーマソングです。森山良子さんが歌っています。

本通り商店街のアンデルセンも被爆建物です。

続いて、袋町小学校にある資料館に来ました。

旧校舎の一部が残され、資料館になっています。被爆の実相をまなぶ上で重要な場所だと思いました。先生に引率された中学生たちが熱心に学習を続けていました。ところが、戦後の学校の再開、再建の展示を見ていた年輩の男性が「日本人はすごい」と言っているのが聞こえました。思わず、「被爆したのは日本人だけじゃないぞ」と言ってしまいました。原爆投下当時の広島市には多くの朝鮮半島出身者、中国をはじめアジアの人たち、そして連合国軍の捕虜もいました。町の復興や生活の再建は日本人だけによって行われたものではないはずです。

平和を祈り、反戦を誓い合う日の学習の場にさえ、戦争への道が口を開いて待っている、と感じたのは大げさでしょうか。それでも、心のモヤモヤが消えませんでした。

旧日本銀行広島支店です。現在はさまざまな展示やイベントが行われています。

内部は確かに昔の銀行のたたずまいです。被爆当時は頑丈な鉄扉、鉄窓のために大きな被害は免れたそうです。地下の頑丈な金庫の内部の現金も無事でした。

「広島県農業会原爆物故者慰霊碑」です。全国農団労の花束が捧げられていました。

夏の空ですね。この時間の広島市の気温は35度。暑いのですが、個人的にはあまり気になりません。

「広島ガス株式会社原爆犠牲者追憶之碑」の隣に意地悪ベンチを見つけました。8月6日に警察や行政が平和公園を制圧し、「慰霊」の主役が市民ではなくなっていることも重大な問題ですが、そもそもこんなベンチが置かれていることもどうなのかと思います。

「ヒロシマの旅」でも必ず立ち寄る「原爆犠牲ヒロシマの碑」です。

建設労働者の慰霊碑です。建設職場の仲間たちによって捧げられた折り鶴でいっぱいになっていました。

レストハウスです。原爆投下前は「燃料会館」と呼ばれていました。現在は1階に売店が入っています。地下が資料館になっています。ここで生き残った人がいたそうです。売店に地元紙の号外があったので、いただきました。

原爆の子の像です。

「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」に着きました。碑に向けて頭を垂れている男性がいました。原爆の被害は日本人だけが受けたのではありません。

原爆ドームを対岸から見たところです。

山口県から動員された機動隊の車です。原爆の被害さえ「被爆地出身」を騙る権力者に政治利用され、異を唱える者には弾圧の矛先が容赦なく向けられる時代になっています。

本川小学校の資料館に来ました。ここも袋町小学校と同様に旧校舎の一部が利用されています。

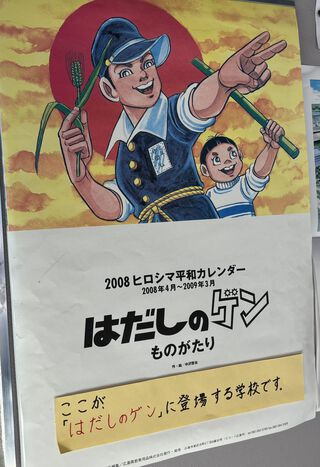

「ここがはだしのゲンに登場する学校です」と書かれています。いま、子どもたちの視界から「はだしのゲン」が排除されています。

誰もいない地下室で、かつて原爆資料館にあった被爆直後の広島のジオラマを一人で見つめていると、自分が何をすべきかをいやがおうでも考えさせられます。この後、年輩の男性と若い男性たちが下りてきました。職場の先輩と後輩のようでした。先輩が、一生懸命にこの展示の意味を語っていました。職場の後輩たちに平和の大切さを伝えようとしている様子に力をいただいたような気がしました。心の中で感謝を述べました。

被爆公衆トイレです。市民団体の調査で判明した被爆建物です。ちょっと利用させてもらいました。

学生たちの慰霊碑です。若い世代が原爆の犠牲になったことが分かります。

夜はとうろう流しに来ました。音楽が流れ、観光客向けのイベントになってしまったかのようです。

それでも、一つひとつのとうろうには素朴でシンプルな平和への願いがつづられています。イベント化しているのかも知れませんが、それでも大切な行事なのだと思いました。

この女性は原爆で亡くなった家族のお名前と平和のメッセージを書いてとうろうを流していました。ひいおじいちゃんの名前だそうです。

来年は被爆80年を迎えます。原水禁運動、平和友好祭運動の前進をどう勝ち取るかが重要な課題です。

ここより以下は8月14日に追記しました。

美空ひばりさんの「一本の鉛筆」という歌です。「第1回広島平和音楽祭」の参加曲とのことです。

一本の鉛筆があれば、「戦争はいやだ」「8月6日の朝」と私は書く…。

悲惨な戦争はもういやだという戦後の日本民衆の気持ちが素朴に表現された歌詞だと感じます。

リンドバーグの「Voice of Angel」という歌です。確か90年代、8月6日に広島で行われた平和コンサートで上演されています。リンドバーグと言えば名リリーフ藤川球児投手の登場テーマを思い出す阪神ファンの方が多いかも知れません。しかし、当時の青年たちにも反戦平和の願いが引き継がれていたことが、絶大な人気を誇った90年代を代表するバンドの曲に表現されていたのだと思います。

そして、「八月の歌」です。

「八月になるたびにヒロシマの名の下に平和を唱えるこの国アジアに何をつぐなってきた」

栗原貞子さんの「ヒロシマというとき」につらなる、被爆2世でもある浜田省吾さんの激烈な告発です。

8月4日午後3時半に、真夏の日差しの下を折鶴平和行進が出発しました。ノーモアヒロシマ、ノーモアナガサキ、ノーモアフクシマ、ノーモアヒバクシャ、ノーモアウォーを訴えました。

市内を元気に行進した後、県立総合体育館で原水禁世界大会広島大会の開会総会が行われました。

8月5日午前中の「世界の核軍縮Ⅰ」分科会の討論の様子です。

被爆電車が走っていました。「貸切」になっていたので、平和学習に使われていたのでしょう。

午後は労働組合役員に借りていた物品を返却しに比治山の放射線影響研究所に行きました。オープンハウスの見学もさせていただきました。2025年に移転予定であり、この建物も来年で見納めになります。オープンハウスの様子も写真に撮らせていただいたのですが、スマホの機種変更をしたばかりで、データがうまくPCに移せないまま消えてしまいました。残念です。

オープンハウスでこの写真だけ残っていました。調査対象となった被爆者の被爆地点と放射線量を示した地図です。外側の円は爆心地から3キロメートル、内側は2キロメートルを示しています。爆心地から半径1キロメートル以内には生存者がほとんどいなかったことが分かる恐ろしい地図です。

さて、ここからの写真は8月6日のものです。午前中は原水禁世界大会の国際シンポジウムが行われました。核兵器廃絶に向けた第一歩のあり方を示す有意義な討論でした。午後は目先の用事を済ませた後、市内の被爆建物を見て回りました。上の写真は被爆橋梁の「京橋」です。広島駅前の猿猴橋が跡形もなくリニューアルされている一方、この京橋は被爆当時の様子をよく残しているのではないでしょうか。

福屋デパートです。現在も現役で使用されている頑丈な建築物です。被爆当時は物資の不足でデパートとしての機能は失われていたそうです。

広島県民のみなさんにはおなじみの福屋のテレビCMのテーマソングです。森山良子さんが歌っています。

本通り商店街のアンデルセンも被爆建物です。

続いて、袋町小学校にある資料館に来ました。

旧校舎の一部が残され、資料館になっています。被爆の実相をまなぶ上で重要な場所だと思いました。先生に引率された中学生たちが熱心に学習を続けていました。ところが、戦後の学校の再開、再建の展示を見ていた年輩の男性が「日本人はすごい」と言っているのが聞こえました。思わず、「被爆したのは日本人だけじゃないぞ」と言ってしまいました。原爆投下当時の広島市には多くの朝鮮半島出身者、中国をはじめアジアの人たち、そして連合国軍の捕虜もいました。町の復興や生活の再建は日本人だけによって行われたものではないはずです。

平和を祈り、反戦を誓い合う日の学習の場にさえ、戦争への道が口を開いて待っている、と感じたのは大げさでしょうか。それでも、心のモヤモヤが消えませんでした。

旧日本銀行広島支店です。現在はさまざまな展示やイベントが行われています。

内部は確かに昔の銀行のたたずまいです。被爆当時は頑丈な鉄扉、鉄窓のために大きな被害は免れたそうです。地下の頑丈な金庫の内部の現金も無事でした。

「広島県農業会原爆物故者慰霊碑」です。全国農団労の花束が捧げられていました。

夏の空ですね。この時間の広島市の気温は35度。暑いのですが、個人的にはあまり気になりません。

「広島ガス株式会社原爆犠牲者追憶之碑」の隣に意地悪ベンチを見つけました。8月6日に警察や行政が平和公園を制圧し、「慰霊」の主役が市民ではなくなっていることも重大な問題ですが、そもそもこんなベンチが置かれていることもどうなのかと思います。

「ヒロシマの旅」でも必ず立ち寄る「原爆犠牲ヒロシマの碑」です。

建設労働者の慰霊碑です。建設職場の仲間たちによって捧げられた折り鶴でいっぱいになっていました。

レストハウスです。原爆投下前は「燃料会館」と呼ばれていました。現在は1階に売店が入っています。地下が資料館になっています。ここで生き残った人がいたそうです。売店に地元紙の号外があったので、いただきました。

原爆の子の像です。

「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」に着きました。碑に向けて頭を垂れている男性がいました。原爆の被害は日本人だけが受けたのではありません。

原爆ドームを対岸から見たところです。

山口県から動員された機動隊の車です。原爆の被害さえ「被爆地出身」を騙る権力者に政治利用され、異を唱える者には弾圧の矛先が容赦なく向けられる時代になっています。

本川小学校の資料館に来ました。ここも袋町小学校と同様に旧校舎の一部が利用されています。

「ここがはだしのゲンに登場する学校です」と書かれています。いま、子どもたちの視界から「はだしのゲン」が排除されています。

誰もいない地下室で、かつて原爆資料館にあった被爆直後の広島のジオラマを一人で見つめていると、自分が何をすべきかをいやがおうでも考えさせられます。この後、年輩の男性と若い男性たちが下りてきました。職場の先輩と後輩のようでした。先輩が、一生懸命にこの展示の意味を語っていました。職場の後輩たちに平和の大切さを伝えようとしている様子に力をいただいたような気がしました。心の中で感謝を述べました。

被爆公衆トイレです。市民団体の調査で判明した被爆建物です。ちょっと利用させてもらいました。

学生たちの慰霊碑です。若い世代が原爆の犠牲になったことが分かります。

夜はとうろう流しに来ました。音楽が流れ、観光客向けのイベントになってしまったかのようです。